【意见征集】霍山县地质灾害防治“十四五”规划 (2021-2025年)

- 征集公告

- 征集渠道

- 网络渠道意见及采纳情况

- 其他渠道公众意见及采纳情况

- 征集小结(结果反馈)

- 文件

- 解读

《 霍山县地质灾害防治“十四五”规划(2021-2025年)》 起草说明

为全面贯彻落实党的二十大精神,深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾工作系列重要论述,坚持人民至上、生命至上,加快建立科学高效的地质灾害防治体系,稳步提升我县地质灾害防治能力,最大限度避免和减少地质灾害造成的人员伤亡和财产损失,保障全县经济社会高质量发展,根据《地质灾害防治条例》、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》、《安徽省地质灾害防治“十四五”规划(2021-2025年)》、《六安市地质灾害防治“十四五”规划(2021-2025年)》,结合自然资源部《地质灾害防治三年行动实施纲要》和《安徽省地质灾害防治行动实施方案》,县自然资源和规划局牵头组织编制了《霍山县地质灾害防治“十四五”规划(2021—2025年)》。

《规划》共分6个大项。第一部分是“地质灾害现状与防治形势”;第二部分是“指导思想、规划原则和目标任务”;第三部分是“地质灾害易发分区和防治分区”;第四部分是“地质灾害防治任务”;第五部分是“地质灾害防治经费预算和预期效果”;第六部分是“保障措施”。

关于征求《霍山县地质灾害防治“十四五”规划(2021-2025年)征求意见稿》修改意见的公告

为深入贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾工作系列重要论述,依据《地质灾害防治条例》,结合自然资源部《地质灾害防治三年行动实施纲要》《安徽省地质灾害防治“十四五”规划(2021-2025年)》及《六安市地质灾害防治“十四五”规划(2021-2025年)》,我局组织编制了《霍山县地质灾害防治“十四五”规划(2021- 2025年)征求意见稿》。现面向单位公开征求意见,请于公布之日起30日内通过电子邮件、信函等形式反馈至霍山县自然资源和规划局。

一、征询意见的起止时间:

2023年11月29日—2023年12月29日

二、提出意见的方式:

1、登录霍山县人民政府网“意见征集库”(https://www.ahhuoshan.gov.cn/content/article/36986778)留言。

2、通过信函方式将意见寄至:霍山县霍山大道国投大厦509室(邮编:237200)。

3、通过电子邮件方式将修改意见和建议发至2864088521@qq.com

三、联系人及联系电话:

联系人:项发群 联系电话:0564-5032292。

2023年11月29日

霍山县地质灾害防治“十四五”规划(2021-2025年)

(征求意见稿)

霍山县自然资源和规划局

二〇二三年十月

目 录

前言

一、地质灾害现状与防治形势

(一)地质灾害现状

(二)“十三五”地质灾害防治成效

(三)“十四五”地质灾害防治形势

二、指导思想、规划原则和目标任务

(一)指导思想

(二)规划原则

(三)规划目标

三、地质灾害易发分区和防治分区

(一)地质灾害易发区

(二)地质灾害防治区

四、地质灾害防治任务

(一)全面掌握地质灾害风险底数

(二)不断加强监测预警体系建设

(三)持续推进地质灾害综合治理

(四)着力提升地质灾害防治能力

(五)强化地质灾害防治科学研究

(六)提高全流程信息化管理水平

五、地质灾害防治经费预算和预期效果

(一)经费预算

(二)预期效果

六、保障措施

(一)加强组织领导,落实责任分工

(二)坚持依法防灾,严格制度落实

(三)筹措多源资金,加强资金保障

(四)调动社会力量,强化宣传培训

七、附则

附表:

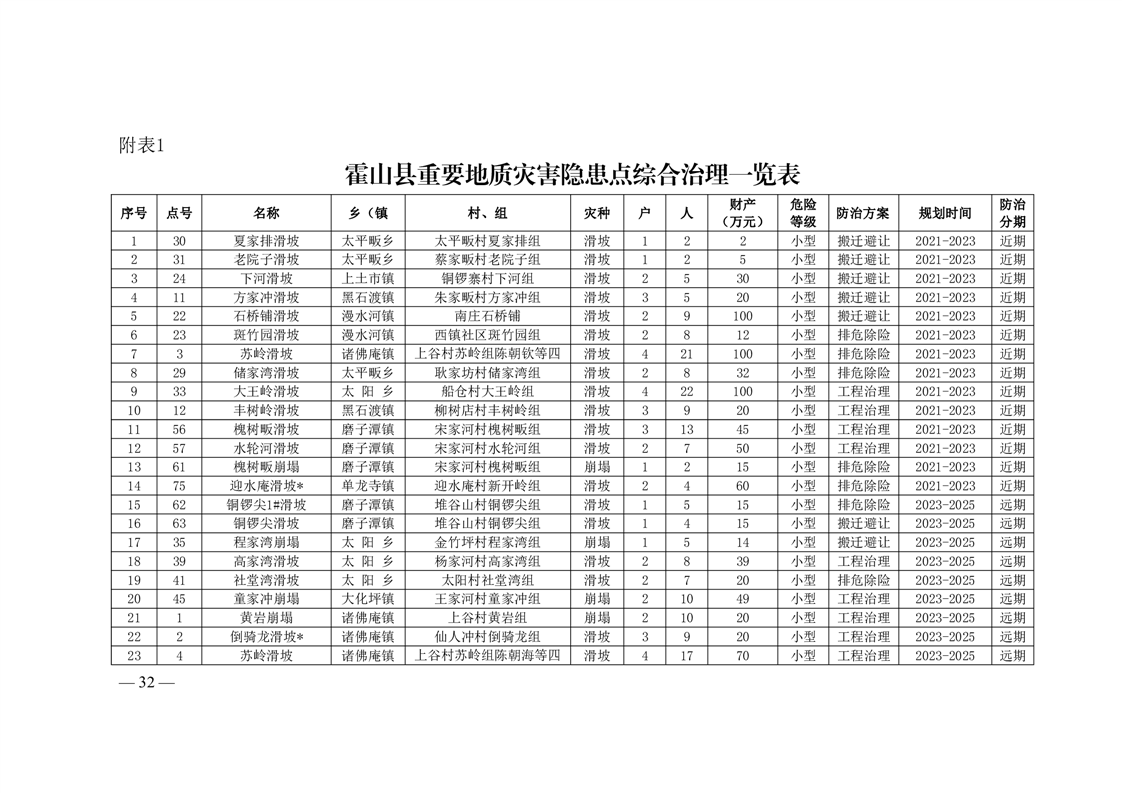

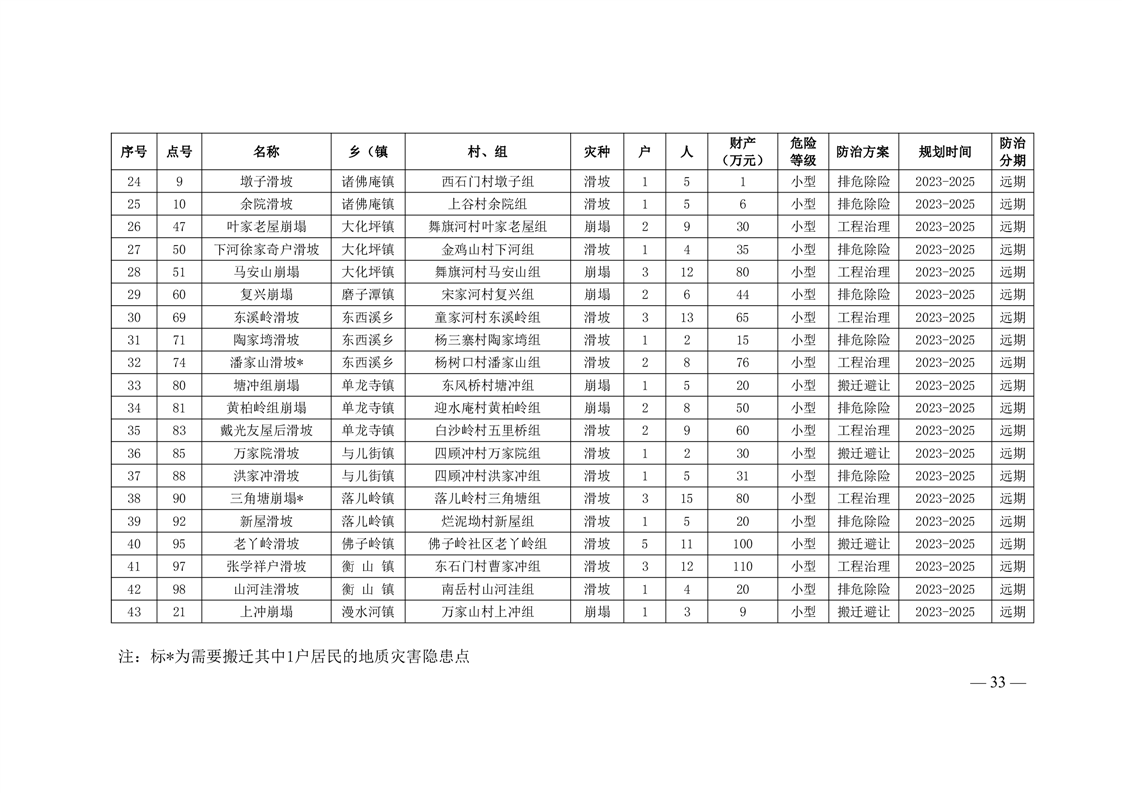

附表1:霍山县重要地质灾害隐患点综合治理一览表

附图:

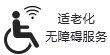

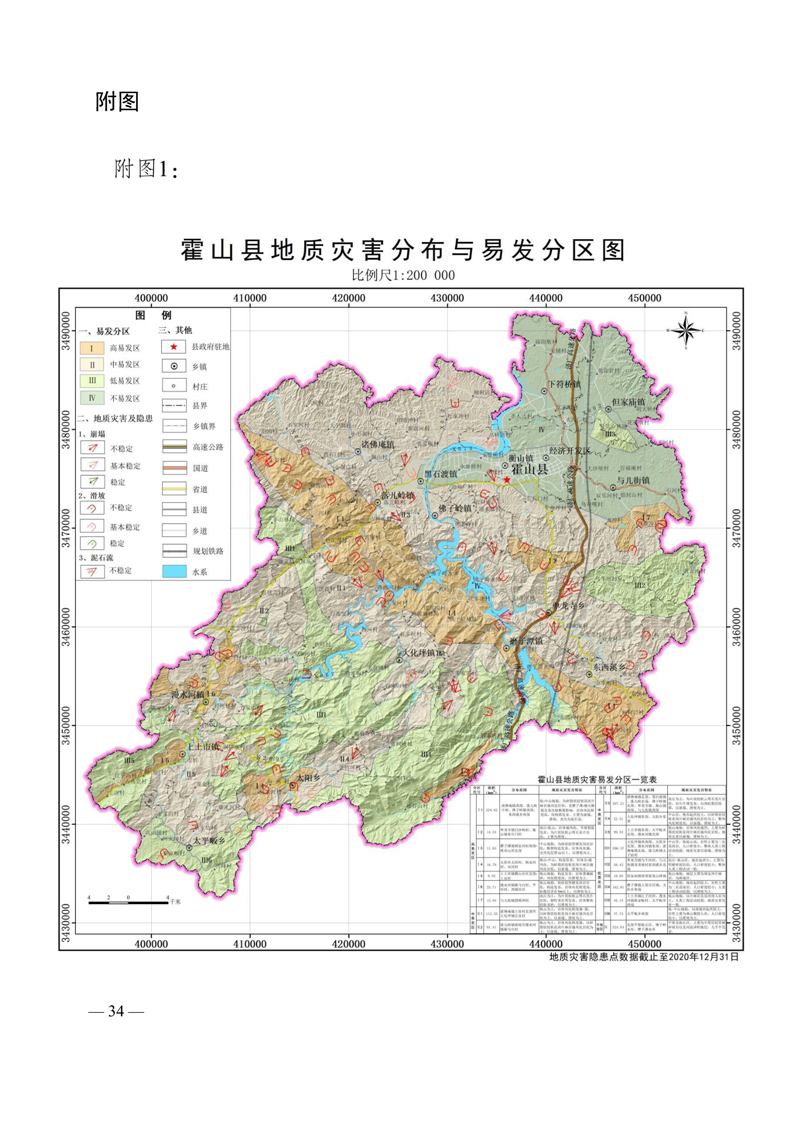

附图1:霍山县地质灾害分布与易发分区图

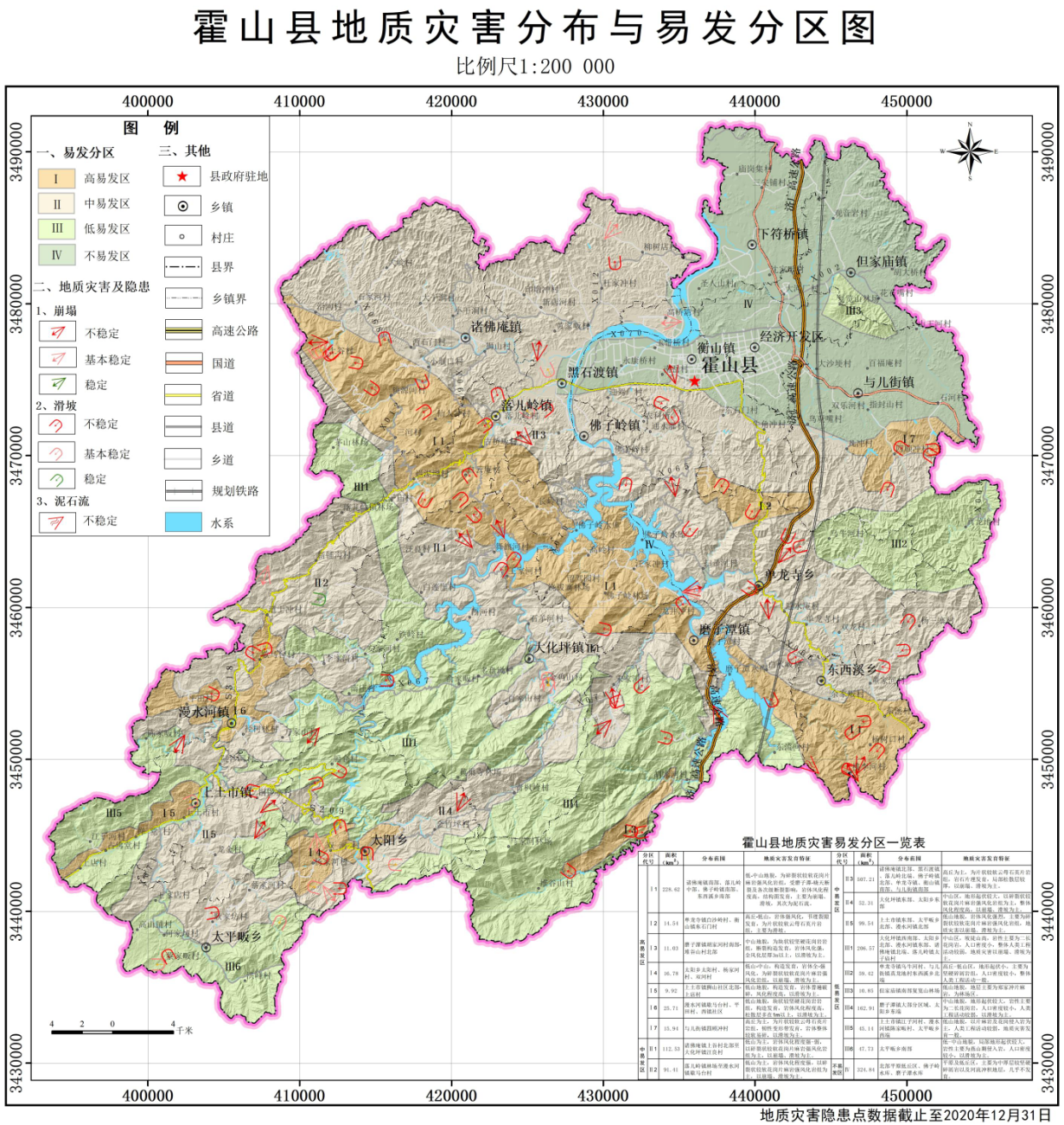

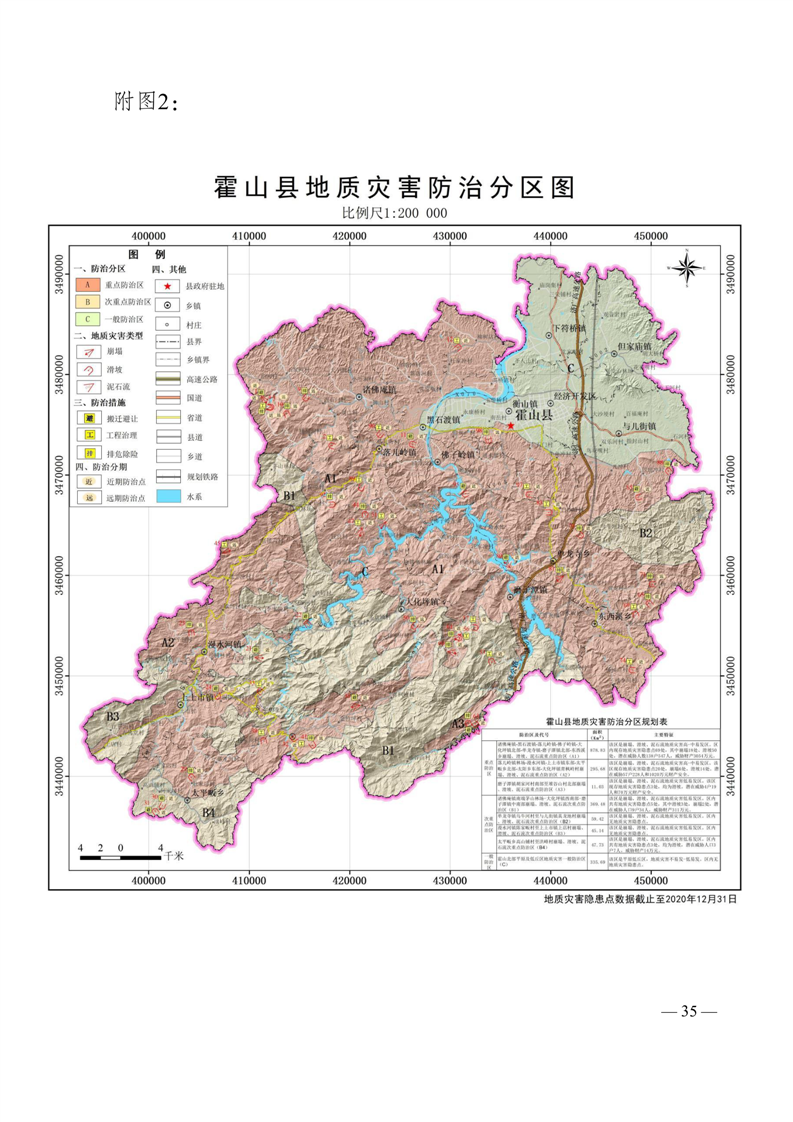

附图2:霍山县地质灾害防治分区图

前言

为全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会,深入贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾工作系列重要论述和考察安徽重要讲话精神,依据《地质灾害防治条例》《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》《霍山县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,结合自然资源部《地质灾害防治三年行动实施纲要》《安徽省地质灾害防治行动实施方案》《安徽省地质灾害防治“十四五”规划(2021-2025年)》及《六安市地质灾害防治“十四五”规划(2021-2025年)》,编制《霍山县地质灾害防治“十四五”规划(2021-2025年)》(以下简称《规划》)。

《规划》地质灾害类型为自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的崩塌、滑坡、泥石流等与地质作用有关的灾害。

《规划》内容主要包括地质灾害调查评价、监测预警、综合治理、基层防灾能力、科学研究和信息化建设等。

《规划》基准年为2020年,规划期为2021-2025年。

《规划》适用范围为霍山县行政区域范围,地理坐标范围为:东经115°52′~116°32′、北纬31°03′~31°33′,规划面积2043平方公里。

一、地质灾害现状与防治形势

霍山县位于安徽西部、大别山腹地、淮河一级支流淠河上游,东与舒城县相邻,西与金寨县接壤,北侧与六安市裕安区、金安区相接,南与岳西县、湖北省英山县为邻,105国道和商景高速南北穿境,318、209省道东西贯通。全县县域面积2043平方公里,辖16个乡镇、1个省级经济开发区,144个村(社区)。地貌特征“七山一水一分田、一分道路和庄园”,是一个典型的山区、库区、革命老区县。

(一)地质灾害现状

霍山县南部山地斜坡陡峻,河流切割深度大,主要为低山-中山区,北部为低丘区,地层以磨子潭—晓天深断裂为界,北为北淮阳地层小区,南为岳西地层小区。境内地形地貌类型多样,地质构造条件复杂,地层岩体风化强烈,地质环境脆弱,人类工程活动频繁,汛期降雨丰沛。全县地质灾害规模不大、点多面广,具有区域性、周期性、继承性等显著特点。空间上,隐患点多集中分布在山区丘陵地区的山体切坡和公路沿线等地;在时间上,主要集中在多雨月份,具有明显的季节性。灾种主要为崩塌、滑坡、泥石流。

截止2020年底,全县在册地质灾害隐患点100处,累计威胁人数211户835人,威胁财产4469万元。按地质灾害类型分,崩塌26处,滑坡73处,泥石流1处;按险情等级划分均属于小型;按稳定程度划分,不稳定81处,基本稳定18处,稳定1处;按行政区域划分,磨子潭镇12处,太阳乡12处,诸佛庵镇10处,单龙寺镇10处,东西溪乡10处,大化坪镇9处,黑石渡镇7处,漫水河镇6处,上土市镇5处,太平畈乡3处,与儿街镇4处,落儿岭镇5处,衡山镇4处,佛子岭镇3处。

(二)“十三五”地质灾害防治成效

在省自然资源厅和市自然资源和规划局的指导下,霍山县委、县政府高度重视,各部门密切配合,基层干部群众共同努力,“十三五”期间地质灾害防治工作成效显著。通过开展搬迁避让、排危除险、工程治理等工作,截至2020年底,全县地质灾害隐患点数量由“十二五”末的135处降至100处,累计核销地质灾害隐患点78处,新增地质灾害隐患点43处,受地质灾害威胁户数由1861人降至835人,受威胁财产由7869万元减至4469万元,累计处置灾险情166次。基本建成了系统的地质灾害调查评价、监测预警、综合治理、应急防治四大体系,全面提升了地质灾害防御能力,主要成效有:

1.地质灾害调查评价工作稳步推进

“十三五”期间,每年地质灾害汛前排查、汛中巡查和汛后核查常态化、制度化、规范化开展,雨前排查、雨中巡查和雨后核查贯穿始终。全县累计查明新增地质灾害隐患点43处,核减地质灾害隐患点78处。2019年霍山县配合全省开展了切坡建房隐患排查,对霍山县1030户农村村民切坡建房进行全面的排查,共排查出不稳定点60处,将其中4处纳入地质灾害隐患点数据库进行管理,同时将剩余56处按照属地管理原则移交地方乡镇人民政府防范管理。

2.地质灾害监测预警不断完善

健全了县、乡镇(街道)、村(社区)、组四级地质灾害群测群防网络,地质灾害群测群防监测队伍覆盖全县范围内每个地质灾害隐患点。与气象部门联合,共同开展地质灾害常态化预警预报工作,预警预报区域具体到乡镇一级,通过短信、微信、QQ群等多种途径对外发布。严格履行24小时值班值守和监测预警职责,指导各地精准防灾。“十三五”期间,通过预警平台共发布地质灾害黄色以上预警100次,其中红色预警4次、橙色预警16次、黄色预警80次,重要提醒短信26578次,累计处置灾险情166次,有效保障了人民群众生命和财产安全,地质灾害防治网格化管理实现全覆盖,逐步由群测群防向群专结合转变。

3.地质灾害综合治理效果明显

“十三五”期间,全县共投入地质灾害防治资金3614.6万元,累计治理地质灾害隐患点261处。其中,完成地质灾害排危除险、工程治理项目19个,争取省级资金支持2616.1万元;完成搬迁避让“以奖代补”项目238个,争取省级补助资金998.5万元,搬迁受威胁群众330户1126人,有效保障了受威胁人民群众的生命财产安全。

4.地质灾害防御能力显著提升

依托专业技术单位,成立了地质灾害防治督查指导工作组、地质灾害防治应急队伍,地质灾害防治专家到县驻点包乡指导应急处理,督查指导主汛期地质灾害隐患点的巡查、排查、预警信息发布、监测员到位、值班值守、电话畅通、受威胁群众转移等情况,技术支撑能力显著提升。强化汛期24小时值班值守,为值班人员配备必要的值班物资。利用“4.22”世界地球日、“5.12”全国防灾减灾日等活动,采取多平台多形式多渠道,普及突发地质灾害预防、辨别、避险、自救等知识,不断提高基层干部和广大群众的防灾意识,提高各级地质灾害防治人员的管理水平和业务能力,提高受威胁群众临灾条件下的自救能力。按照省、市、县地质灾害防治工作方案要求,每年开展一次地质灾害应急预案演练,提升各级地质灾害防治人员对突发性地质灾害的应急处置能力及受威胁群众的避险和自救能力。每年对山区乡镇进行1~2次地质灾害防治知识培训。地质灾害防治社会氛围浓厚,群众防灾意识和自救、互救能力显著提升。

5.地质灾害防治信息化水平明显提升

配备地质灾害防治视频指挥调度系统终端,实现省、市、县互联互通。建立了切坡建房危险点数据库和动态更新的地质灾害隐患点数据库。建立了地质灾害防治网格化管理小组,乡镇、村、自然资源所、专业技术单位“五位一体、网格管理、区域联防、绩效考核”的地质灾害防治网格化管理体系日趋完善。

(三)“十四五”地质灾害防治形势

党中央、国务院及省委、省政府,市委、市政府及县委、县政府历来高度重视地质灾害防治工作。党的十九大报告明确提出“加强地质灾害防治”。2018年10月,习近平总书记在中央财经委员会第三次会议上指出,要建立高效科学的自然灾害防治体系,提高全社会自然灾害防治能力,为保护人民群众生命财产安全和国家安全提供有力保障。2020年8月18-21日,习近平总书记亲临安徽考察并作出重要讲话,要求做好防汛救灾和灾后恢复重建工作。

地质灾害防治形势依然严峻。受地形地貌、地层岩性、地质构造、降雨及人类工程经济活动的影响,全县地质灾害防治形势依然严峻。一是孕育地质灾害的背景条件复杂;二是气象条件依然复杂多变,极端气象事件呈多发频发态势;三是人类工程活动引发的地质灾害时有发生,已成为地质灾害防治工作的重点和难点。每年5-9月,均是全县突发性地质灾害的高发期,崩塌、滑坡等地质灾害发生的可能性很大,防灾减灾形势依然严峻。

地质灾害防治工作依然存在薄弱环节,“十四五”防灾工作仍面临诸多挑战。一是隐患识别能力仍需提升。地质灾害生成机理复杂,受工作精度、技术方法和手段等影响,风险隐患尚不能及时有效识别。二是地质灾害风险区尚未划定。应尽快查清地质灾害风险底数,划定地质灾害风险区,提高全县风险区管控能力。三是监测预警智能化水平亟待提升。目前地质灾害监测预警主要依靠群测群防,专业监测工作刚刚起步,地质灾害何时发生的问题仍难以解决,应尽快推进智能化监测预警工作,提升预报预警的精准度。四是地质灾害综合治理任务依然艰巨。目前地质灾害隐患点100处,需通过搬迁避让、排危除险、工程治理才能消除安全隐患。五是地质灾害防治能力仍需加强。应尽快推广应用地质灾害防治新技术、新方法和新装备,全面提升地质灾害防治能力。六是地质灾害综合治理资金不足。地方财力弱、资金筹措渠道少,地质灾害防治经费不足,部分需尽快监测、治理的地质灾害隐患点未能及时实施治理,制约了地质灾害防治工作水平的提升。

二、指导思想、规划原则和目标任务

(一)指导思想

高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大、十九届历次全会和习近平总书记考察安徽重要讲话精神,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,以“两个坚持、三个转变”为根本遵循,以提升地质灾害防治能力、减轻地质灾害风险为主线,以保障人民生命财产安全为目的,依靠科技进步、管理创新和信息技术,持续推进地质灾害隐患识别、风险调查、监测预警、综合治理、基层防灾能力和信息化建设,实现地质灾害防治工作更大作为,为加快建设现代化美好霍山提供地质安全保障。

(二)规划原则

1.人民至上,生命至上。牢固树立以人民为中心的发展理念,坚持人民至上、生命至上。对受地质灾害隐患威胁的群众逐户建档立卡,主动防范,最大限度地减少因地质灾害造成的人员伤亡和财产损失。

2.分级负责,属地管理。建立健全“党委领导、政府主导、部门协同、社会参与、法制保障”的社会化防治工作新格局。人为活动引发的地质灾害,按照“谁建设、谁负责,谁引发、谁治理”原则,严格落实防治责任。

3.科学防灾,智能预警。加强新技术推广应用,切实提升地质灾害防治科技水平,及时捕捉灾害前兆信息,做到早发现、早报告、早预警、早处置,实现科学防灾、智能预警。

4.搬迁优先,综合治理。按照轻重缓急,分重点、分层级科学制定地质灾害搬迁避让、工程治理、排危除险等综合治理措施。坚持以搬迁避让为主、工程治理为辅,对风险等级高的地质灾害隐患点优先实施搬迁避让,对风险等级高、不宜搬迁避让的实施工程治理,对险情紧迫、治理措施相对简单的通过排危除险消除隐患威胁。

5.群测群防,专群结合。开展地质灾害科普宣传,不断提高群众的防灾意识,依靠基层群众进行群测群防。同时,加大普适型专业监测设备的推广应用,实现专群结合、人技结合,有效提高地质灾害的成功预报率。

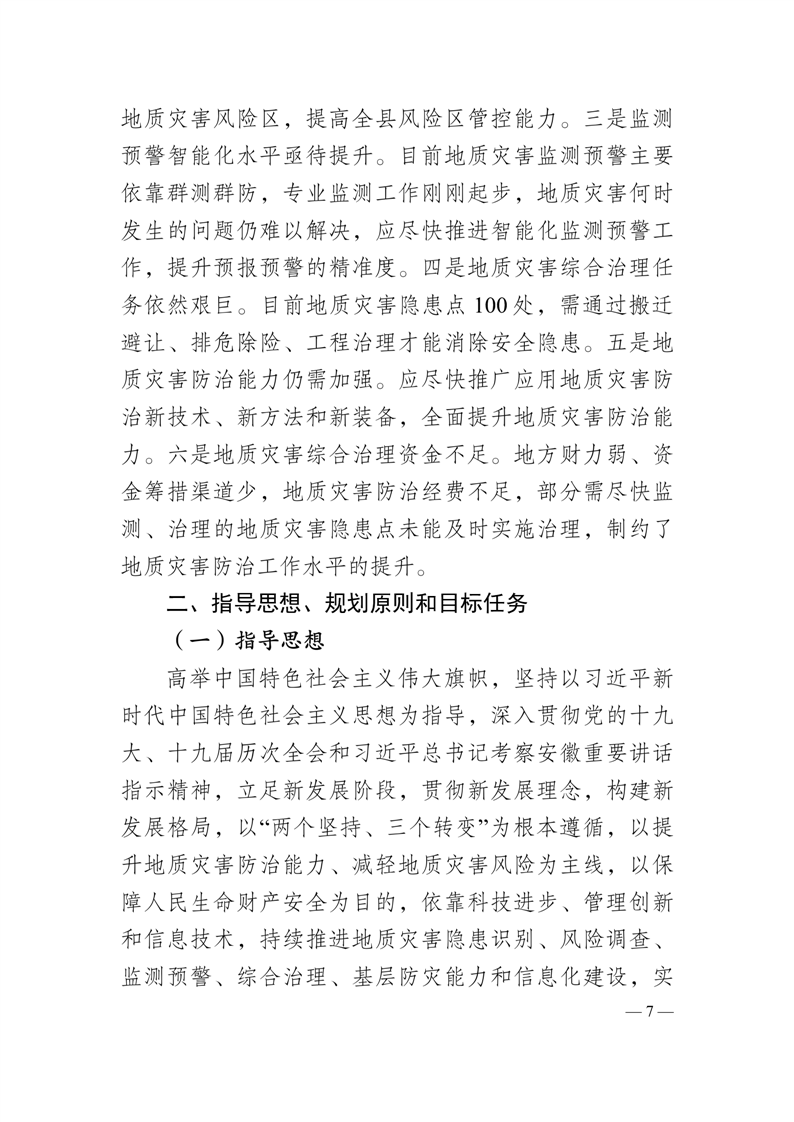

(三)规划目标

“十四五”期间,在省自然资源厅、市委、市政府及县委的高度重视和领导下,霍山县人民政府将认真贯彻落实《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》要求,一是进一步加强全县地质灾害的基础性调查工作,全面完成县级1:5万地质灾害风险调查评价任务,掌握全县地质灾害风险隐患底数和成灾机理,适时开展重点乡镇崩塌、滑坡、泥石流1:1万地质灾害精细调查工作,加大对切坡建房的调查;二是建成新型高效的群专结合监测预警网络和气象预警体系,显著提高地质灾害监测和预报预警能力,进一步完善地质灾害群测群防体系,全面推进“五位一体”的地质灾害防治网格化管理体系;三是实施地质灾害综合治理工程,对威胁人数多和危险性较高的地质灾害隐患点,实施搬迁避让或工程治理、排危除险,消除地质灾害隐患;四是构建更加完善的技术支撑体系和装备保障体系,显著提升基层防灾能力;五是构建地质灾害防治科普体系,切实提升群众识灾防灾和自救互救能力;六是构建功能全面的地质灾害风险数据库和信息平台,实现调查评价、监测预警、指挥调度、综合防治的智能化管理与数据实时动态更新,为地质灾害防治工作提供有力数据支撑。具体见专栏一。

至2025年,全面建成与全县经济社会发展相适应的地质灾害调查评价体系、监测预警体系、防治体系和能力建设,努力消除危险程度较大的地质灾害隐患点,确保地质灾害零死亡,从源头上降低地质灾害风险,实现地质灾害防治从减少灾害损失向减轻灾害风险转变。

专栏一霍山县地质灾害调查、防治规划指标

|

类别 |

指标名称 |

单位 |

目标 |

指标属性 |

|

地质灾 害调查 研究 |

1:50000地质灾害风险调查评价 |

平方 公里 |

2043 |

约束性 |

|

1:1万重点乡镇崩塌、滑坡、泥石流地质灾害精细化调查 |

乡镇 |

1 |

预期性 |

|

|

地质灾害隐患点“三查” |

年 |

5 |

约束性 |

|

|

地质灾 害监测 预警 |

县(区)的监测预警平台预警项目 |

项 |

1 |

约束性 |

|

雨量站点建设 |

处 |

27 |

预期性 |

|

|

普适性监测点 |

套 |

27 |

预期性 |

|

|

地质灾 害综合 治理 |

搬迁避让 |

处 |

15 |

预期性 |

|

工程治理 |

处 |

16 |

预期性 |

|

|

排危除险 |

处 |

16 |

预期性 |

|

|

信息化 建设 |

地质灾害风险调查数据库 |

项 |

1 |

约束性 |

三、地质灾害易发分区和防治分区

(一)地质灾害易发区

全县地质灾害易发分区共有19个,并对各区发育特征进行了统计分析,其中高易发区7个,中易发区5个、6个低易发区和1个不易发区,其中高易发区面积为322.54km2,占调查区总面积15.79%,高易发区在霍山县西部及南部乡镇均有分布;中易发区面积为863.00km2,占调查区总面积42.24%,中易发区主要分布在霍山县西部及南边乡镇;低易发区面积为532.62km2,占调查区总面积26.07%,低易发区主要分布在霍山县东部和南部;不易发区面积为324.84km2,占调查区面积15.90%,在主要在霍山县的北部平原区。

1.地质灾害高易发区(Ⅰ)

(1)诸佛庵镇上谷村-落儿岭镇中部-佛子岭镇南部-东西溪乡桃李河村崩塌、滑坡、泥石流高易发区(Ⅰ1):分区面积为228.62平方公里,占全县总面积的11.19%。区内共有地质灾害隐患点28处,其中滑坡23处,崩塌4处,泥石流1处,规模均为小型,灾害点密度达12.24个/100km2,潜在威胁人口59户253人,威胁财产1106万元。

(2)单龙寺镇白沙岭村-衡山镇东石门村崩塌、滑坡、泥石流高易发区(Ⅰ2):分区面积为14.54平方公里,占全县总面积的0.71%。区内共有地质灾害隐患点2处,均为滑坡,灾害点密度达13.75个/100km2,潜在威胁人口5户21人,威胁财产170万元。

(3)磨子潭镇胡家河村南部-堆谷山村北部崩塌、滑坡、泥石流高易发区(Ⅰ3):分区面积为11.03平方公里,占全县总面积的0.54%。区内共有地质灾害隐患点3处,均为滑坡,灾害点密度达27.19个/100km2,潜在威胁人口4户19人,威胁财产70万元。

(4)太阳乡太阳村-杨家河村-双河村-崩塌、滑坡、泥石流高易发区(Ⅰ4):分区面积为16.78平方公里,占全县总面积的0.82%。区内共有地质灾害隐患点5处,滑坡4处,崩塌1处,灾害点密度达29.78个/100km2,潜在威胁人口29户115人,威胁财产57万元。

(5)上土市镇狮山社区北部-上店村崩塌、滑坡、泥石流高易发区(Ⅰ5):分区面积为9.92平方公里,占全县总面积的0.49%。区内共有地质灾害隐患点1处,为滑坡,灾害点密度10.07个/100km2,潜在威胁人口3户13人,威胁财产100万元。

(6)漫水河镇歇马台村-平田村-西镇社区崩塌、滑坡、泥石流高易发区(Ⅰ6):分区面积为25.71平方公里,占全县总面积的1.26%。区内共有地质灾害隐患点2处,均为滑坡,灾害点密度达7.78个/100km2,潜在威胁人口3户12人,威胁财产68万元。

(7)与儿街镇四顾冲村崩塌、滑坡、泥石流高易发区(Ⅰ7):分区面积为15.94平方公里,占全县总面积的0.78%。区内共有地质灾害隐患点3处,均为滑坡,灾害点密度达18.81个/100km2,潜在威胁人口5户24人,威胁财产109万元。

2.地质灾害中易发区(Ⅱ)

(1)诸佛庵镇上谷村南部至大化坪镇汪良村崩塌、滑坡、泥石流中易发区(Ⅱ1):分区面积为112.53平方公里,占全县总面积的5.51%。区内共有地质灾害隐患点9处,滑坡5处,崩塌4处,灾害点密度达7.99个/100km2,潜在威胁人口13户48人,威胁财产364万元。

(2)落儿岭镇林场至漫水河镇歇马台村崩塌、滑坡、泥石流中易发区(Ⅱ2):分区面积为91.41平方公里,占全县总面积的4.47%。区内共有地质灾害隐患点3处,滑坡2处,崩塌1处,灾害点密度达3.28个/100km2,潜在威胁人口5户21人,威胁财产86万元。

(3)诸佛庵镇大岭村北部-黑石渡镇-落儿岭镇北端-佛子岭镇北部-单龙寺镇-衡山镇南部-与儿街镇南部崩塌、滑坡、泥石流中易发区(Ⅱ3):分区面积为507.21平方公里,占全县总面积的24.83%。区内共有地质灾害隐患点27处,滑坡17处,崩塌10处,灾害点密度达5.32个/100km2,潜在威胁人口56户201人,威胁财产1305万元。

(4)大化坪镇清枫岭村至太阳乡杨家河村崩塌、滑坡、泥石流中易发区(Ⅱ4):分区面积为52.31平方公里,占全县总面积的2.56%。区内共有地质灾害隐患点4处,滑坡2处,崩塌2处,灾害点密度达7.64个/100km2,潜在威胁人口6户22人,威胁财产62万元。

(5)上土市镇陡沙河村-太平畈乡耿家坊村-漫水河镇北部崩塌、滑坡、泥石流中易发区(Ⅱ5):分区面积为99.54平方公里,占全县总面积的4.87%。区内共有地质灾害隐患点5处,滑坡3处,崩塌2处,灾害点密度达5.02个/100km2,潜在威胁人口11户45人,威胁财产187万元。

3.地质灾害低易发区(Ⅲ)

(1)大化坪镇西南部-太阳乡北部-漫水河镇东部-诸佛庵镇北端-落儿岭镇太子庙村崩塌、滑坡、泥石流低易发区(Ⅲ1):分区面积为206.57平方公里,占全县总面积的10.11%。区内共有地质灾害隐患点4处,滑坡2处,崩塌2处,灾害点密度达1.94个/100km2,潜在威胁人口5户16人,威胁财产136万元。

(2)单龙寺镇乌牛河村-与儿街镇真龙地村-东西溪乡北端崩塌、滑坡、泥石流低易发区(Ⅲ2):分区面积为59.42平方公里,占全县总面积的2.91%。区内无地质灾害隐患点。

(3)但家庙镇南部复览山林场崩塌、滑坡、泥石流低易发区(Ⅲ3):分区面积为10.85平方公里,占全县总面积0.53%。区内无地质灾害隐患点。

(4)磨子潭镇宋家村至马家河林场崩塌、滑坡、泥石流低易发区(Ⅲ4):分区面积为162.91平方公里,占全县总面积7.97%。区内共有地质灾害隐患点1处,为滑坡,灾害点密度0.61个/100km2,在威胁人口4户18人,威胁财产135万元。

(5)上土市镇江子河村-漫水河镇陈家畈村-太平畈乡西端崩塌、滑坡、泥石流低易发区(Ⅲ5):分区面积为45.14平方公里,占全县总面积2.21%。区内无地质灾害隐患点。

(6) 太平畈乡南部崩塌、滑坡、泥石流低易发区(Ⅲ6):分区面积为47.73平方公里,占全县总面积2.34%。区内共有地质灾害隐患点3处,均为滑坡,灾害点密度达6.28个/100km2,潜在威胁人口3户7人,威胁财产14万元。

4.地质灾害不易发区(Ⅳ)

霍山北部平原及低丘区和水库库面崩塌、滑坡、泥石流不易发区(Ⅳ):分区面积为324.84平方公里,占全县总面积的15.90%。区内无地质灾害隐患点。

(二)地质灾害防治区

以地质灾害易发区为基础,结合我县国民经济和社会发展等相关规划,考虑人类工程活动特点,依据上述原则和标准,全县共划分为3个重点防治区、4个次重点防治区、1个一般防治区。其中:重点防治区面积1185.54km2,面积占比58.03%;次重点防治区面积521.77km2,面积占比25.54%;一般防治区面积335.69km2,面积占比16.43%。

1.地质灾害重点防治区(A)

(1)诸佛庵镇-黑石渡镇-落儿岭镇-佛子岭镇-大化坪镇北部-单龙寺镇-磨子潭镇北部-东西溪乡崩塌、滑坡、泥石流重点防治区(A1):分区面积为878.83平方公里,占全县总面积的43.02%。该区地质环境条件复杂,岩体工程地质条件差,人口密度大,人类工程活动强烈,气候条件多变,是崩塌、滑坡、泥石流地质灾害高-中易发区。区内现存地质灾害隐患点69处,其中崩塌18处、滑坡50处,泥石流1处,潜在威胁人数138户547人,威胁财产3054万元。

防治重点:乡镇、村庄、学校、医院等人口密集区及切坡建房隐患点;交通干线、重大水利水电等重要基础设施;省级森林公园、重要自然保护区、风景名胜区等。

综合治理:规划期建议完成搬迁避让8处,工程治理13处,排危除险12处。

(2)落儿岭镇林场-漫水河镇-上土市镇东部-太平畈乡北部-太阳乡东部-大化坪镇青枫岭村崩塌、滑坡、泥石流重点防治区(A2):分区面积为295.68平方公里,占全县总面积的14.47%。该区地质环境条件较复杂,岩体工程地质条件差,局部人口密度大,气候条件多变,是崩塌、滑坡、泥石流地质灾害高-中易发区。该区现存地质灾害隐患点20处,崩塌6处,滑坡14处。潜在威胁57户228人和1020万元财产安全。

防治重点:乡镇、村庄、学校等人口密集区及切坡建房隐患点;交通干线等重要基础设施。

综合治理:规划期内完成搬迁避让2处,工程治理3处,排危除险3处。

(3)磨子潭镇胡家河村南部至堆谷山村北部崩塌、滑坡、泥石流重点防治区(A3):分区面积为11.03平方公里,占全县总面积的0.54%。该区地质环境条件较复杂,岩体工程地质条件差,局部人口密度大,气候条件多变,是崩塌、滑坡、泥石流地质灾害高-中易发区。该区现存地质灾害隐患点3处,均为滑坡。潜在威胁4户19人和70万元财产安全。

防治重点:乡镇、村庄、学校等人口密集区及切坡建房隐患点;交通干线等重要基础设施。

综合治理:规划期内完成搬迁避让1处,排危除险1处。

2.地质灾害次重点防治区(B)

(1)诸佛庵镇南端茅山林场至大化坪镇西南部至磨子潭镇中南部崩塌、滑坡、泥石流次重点防治区(B1):分区面积为369.48平方公里,占全县总面积18.09%。该区地质环境条件较复杂,但人口密度小,人类工程活动一般,是崩塌、滑坡、泥石流地质灾害低易发区。区内共有地质灾害隐患点5处,其中滑坡3处,崩塌2处,潜在威胁人口9户34人,威胁财产311万元。

防治重点:乡镇、村庄、学校等人口密集区及切坡建房隐患点;主要交通干线等重要基础设施;省级自然保护区、风景名胜区等。

综合治理:规划期内完成搬迁避让3处。

(2)单龙寺镇乌牛河村至与儿街镇真龙地村崩塌、滑坡、泥石流次重点防治区(B2):分区面积为59.42平方公里,占全县总面积的2.91%。该区地质环境条件较复杂,但人口密度小,人类工程活动一般,是崩塌、滑坡、泥石流地质灾害低易发区。区内无地质灾害隐患点。

防治重点:乡镇、村庄、学校等人口密集区及切坡建房隐患点;主要交通干线等重要基础设施。

综合治理:群测群防为主。

(3)漫水河镇陈家畈村至上土市镇上店村崩塌、滑坡、泥石流次重点防治区(B3):分区面积为45.14平方公里,占全县总面积的2.21%。该区地质环境条件较复杂,但人口密度小,人类工程活动一般,是崩塌、滑坡、泥石流地质灾害低易发区。区内无地质灾害隐患点。

防治重点:乡镇、村庄、学校等人口密集区及切坡建房隐患点;主要交通干线等重要基础设施。

综合治理:群测群防为主。

(4)太平畈乡高山铺村至洪峰村崩塌、滑坡、泥石流次重点防治区(B4):分区面积为47.73平方公里,占全县总面积2.34%。该区地质环境条件简单,人口密度小,人类工程活动一般,是崩塌、滑坡地质灾害低易发区。区内共有地质灾害隐患点3处,均为滑坡,潜在威胁人口3户7人,威胁财产14万元。

防治重点:乡镇、村庄、学校等人口密集区及切坡建房隐患点;主要交通干线等重要基础设施。

综合治理:规划期内完成搬迁避让2处。

3.地质灾害一般防治区(C)

霍山北部平原及低丘区地质灾害一般防治区(C):分区面积为335.69平方公里,占全县总面积的16.43%。区内地质环境条件简单,切坡现象少,是地质灾害不易发区。区内无地质灾害隐患点。

防治重点:乡镇、村庄、学校等人口密集区及切坡建房隐患点,交通干线等重要基础设施,自然保护区。综合治理:群测群防为主。

四、地质灾害防治任务

(一)全面掌握地质灾害风险底数

1.深化地质灾害隐患早期识别

加强巡查,及时捕捉灾险情前兆和灾变信息,提前预报预警,不断提高地质灾害早期识别能力。

2.完成地质灾害风险调查评价

全面完成1:5万地质灾害风险调查评价,查明地质灾害形成的地质背景条件及其类型、分布、规模,分析地质灾害的孕灾条件、诱发因素,对全县进行风险评价与区划,划定地质灾害隐患点和隐患区的风险等级,形成全县风险一张图,建立地质灾害风险调查评价空间数据库。对中西及南部乡镇开展崩塌、滑坡、泥石流1:1万地质灾害精细调查。地质灾害风险调查成果为地质灾害风险防控服务平台和风险区管控提供地质灾害隐患点和风险区底数等数据,为国土空间规划编制提供基础数据。

3.持续开展地质灾害“三查”工作

严格落实地质灾害汛前排查、汛中巡查、汛后核查制度,按照“横向到边、纵向到底”的原则,查责任落实、查地质灾害隐患、查灾险情变化,确保每一处地质灾害隐患有监测员、有责任人,做到一点一案、一点一策。及时更新各隐患点监测责任人和监测员信息,同时向受威胁的人员和监测人员讲解灾害体的特征、具体监测方法以及防治措施和建议。

加大地质灾害“雨前排查、雨中巡查、雨后核查”力度,最大限度地发现“隐患在哪里”,将新增隐患点及时纳入数据库进行管理。

(二)不断加强监测预警体系建设

1.加强地质灾害预警预报

根据市级地质灾害气象风险预警预报平台推送的相关预警预报信息,结合与县气象局联合会商研判,利用广播、电视、网络、短信、电话和人工传报等方式,实时、靶向发送地质灾害气象风险预警预报信息到各级防灾责任人、群测群防员和受威胁群众。进一步推进并加强地质灾害监测预警平台建设,提升县级地质灾害气象风险预警预报工作,实现县级地质灾害气象风险预警预报全覆盖,与省、市级地质灾害监测预警平台实现互联互通,最终实现地质灾害监测预警、指挥调度、数据库更新等智能化预警、一站式管理、精准化监测,实现常规预警与动态预警相结合,不断提升地质灾害气象风险预报预警精准度、时效性和实用性。

2.提高雨量站点布设密度

综合利用气象、水利等各部门雨量监测资源,加强降水站点信息分析,依托省自然资源厅雨量站点建设项目,进一步提高雨量站点布设密度,在地质灾害隐患点周边增建雨量站27处,逐步实现区域全覆盖。

3.完善群专结合监测网络

继续发挥群测群防在地质灾害防治中的“哨兵”作用,继续保持地质灾害隐患点群测群防全覆盖。针对威胁人口较多、危险性较大、风险较高的地质灾害隐患点,科学布设裂缝计、土壤含水率仪、GNSS卫星定位仪、倾角计和加速度计等普适型地质灾害监测设备,实时、精准监测隐患点动态变化。2025年底前完成27处重要地质灾害隐患点普适型监测设备的安装。

4.完善网格化管理体系

结合全县地质灾害防治工作实际,不断完善优化地质灾害网格化管理体系,落实乡镇(街道)、村(社区)、自然资源管理所、专业技术人员、群测群防员“五位一体、网格管理、区域联防、绩效考核”的地质灾害防治网格化管理体系,实现任务到岗、责任到人、落实到位,确保强降雨期间24小时值守、监测、巡查、预警等各项工作全面落实到位。充分发挥专业队伍的技术优势,强降雨期间至少安排1名专业技术人员驻县并提供技术服务,及时研判地质灾害隐患点变化趋势,发送预警信息,提前落实防范措施。

(三)持续推进地质灾害综合治理

1.大力实施搬迁避让工程

对风险等级高、工程治理难度大以及受地质灾害危害严重的地质灾害隐患点,结合乡村振兴、美丽乡村、特色小镇、土地整治等政策,统筹安排,尊重群众意愿,充分考虑“搬得出、稳得住、能致富”的要求,实施搬迁避让,及时防范化解灾害风险。“十四五”期间,全县实施搬迁避让攻坚行动,采取集中安置和分散安置方式,计划分年度实施“搬迁避让”15处。

2.稳步推进地质灾害工程治理

对威胁县城、集镇、学校、景区、重要基础设施和人口聚集区,且难以实施搬迁避让的高风险地质灾害隐患点和经识别、调查新发现的稳定性差、风险等级高、不宜避让搬迁的地质灾害隐患点,实施工程治理,及时对受损或防治能力降低的地质灾害治理工程采取清淤、加固、修缮等维护措施,确保防治工程长期安全稳定运行;对险情紧迫、治理措施相对简单的地质灾害隐患点,采取投入少、工期短、见效快的工程治理措施,及时排危除险,切实减轻灾害威胁。计划实施工程治理16处,实施排危除险工程16处。对新增地质灾害隐患点及时纳入动态整治范围。

(四)着力提升地质灾害防治能力

1.健全完善地质灾害防御技术支撑体系

继续依托市级地质灾害防治中心等专业技术单位,不断健全县级地质灾害防御技术支撑体系。继续完善地质灾害网格化管理,加强地质灾害防治专家团队建设,及时补充完善汛期驻守专家队伍,全面推行专业技术队伍驻县包乡,建立延伸至乡镇基层的地质灾害防御体系,将防灾措施落实到点、到坡、到户、到人,打通地质灾害防治“最后一公里”。

2.提升地质灾害防御保障能力

加强基层地质灾害防治普适型物资装备的保障,确保基层有效开展隐患监测巡查,组织群众转移避险。加快新技术、新方法、新装备在地质灾害风险评价、预警预报、应急调查、工程治理等各项工作中的推广应用,综合利用地勘单位或科研院校专业化技术装备,加强地质灾害野外用车保障,大幅提升地质灾害防御信息获取能力、通信保障能力和数据综合分析能力。

3.推动全社会参与防灾减灾

依托基层社会治理体系,充分发挥乡村干部、群测群防人员、社会工作者、志愿者等各类人员防灾减灾积极性和主动性,逐步形成政府主导、人人参与、人人尽责、共建共享的地质灾害防治新局面。探索构建市场主导、政策支持的地质灾害保险体系,引入社会力量有效应对灾害风险。乡镇人民政府(街道办事处)应切实担负起切坡建房属地管理责任,积极引导切坡建房户自查、自测、自防、自治,有效降低灾害风险。

4.推进“隐患点+风险区”双控管理模式

在现有地质灾害隐患点防控体系基础上,基于1:5万地质灾害风险调查评价结果,综合考虑地质、地形、诱发因素、承灾体等,划定更为精确和精细的风险防范区,形成“隐患点+风险区”双控管理机制、责任体系和技术方法,逐步实现地质灾害“隐患点+风险区”双控管理模式,初步形成“一点一区一管控”的工作机制。

(五)强化地质灾害防治科学研究

1.加强地质灾害形成机理研究

努力解决“隐患在哪里”、“结构是什么”、“什么时候发生”等关键问题,持续深化开展地质灾害专业监测预警项目,加强极端天气引发地质灾害、监测预警判断等研究,提高地质灾害防治科技水平。

2.构建地质灾害防治科普体系

紧紧围绕防范化解地质灾害风险主题,制作地质灾害防治科普教材和产品,加强典型案例宣传,构建适应不同对象和不同需求的地质灾害防治科普体系,全面加大地质灾害防治知识宣传培训,切实有效提升人民群众的识灾、防灾、避灾和自救、互救能力。

3.助力地质灾害防治科学研究

结合县内地质灾害频发多发的实际,依托六安市地质灾害防治技术支撑单位,优选高等院校及地质灾害防治相关企业,致力于全县地质灾害风险预警预报、工程治理等重点方面的技术研究。

(六)提高全流程信息化管理水平

以现有地质灾害调查数据为基础,建设完成地质灾害隐患和切坡建房隐患数据库,实行地质灾害防治全流程信息化管理。实现与市地质灾害信息管理系统的互联互通和地质灾害调查评价、监测预警、工程治理、搬迁避让和灾险情信息等“一张图”管理,提升地质灾害信息化管理功能,为地质灾害防治工作提供有力数据支撑,为实施地质灾害防治管理、开展地质灾害防灾减灾提供精准高效服务。

五、地质灾害防治经费预算和预期效果

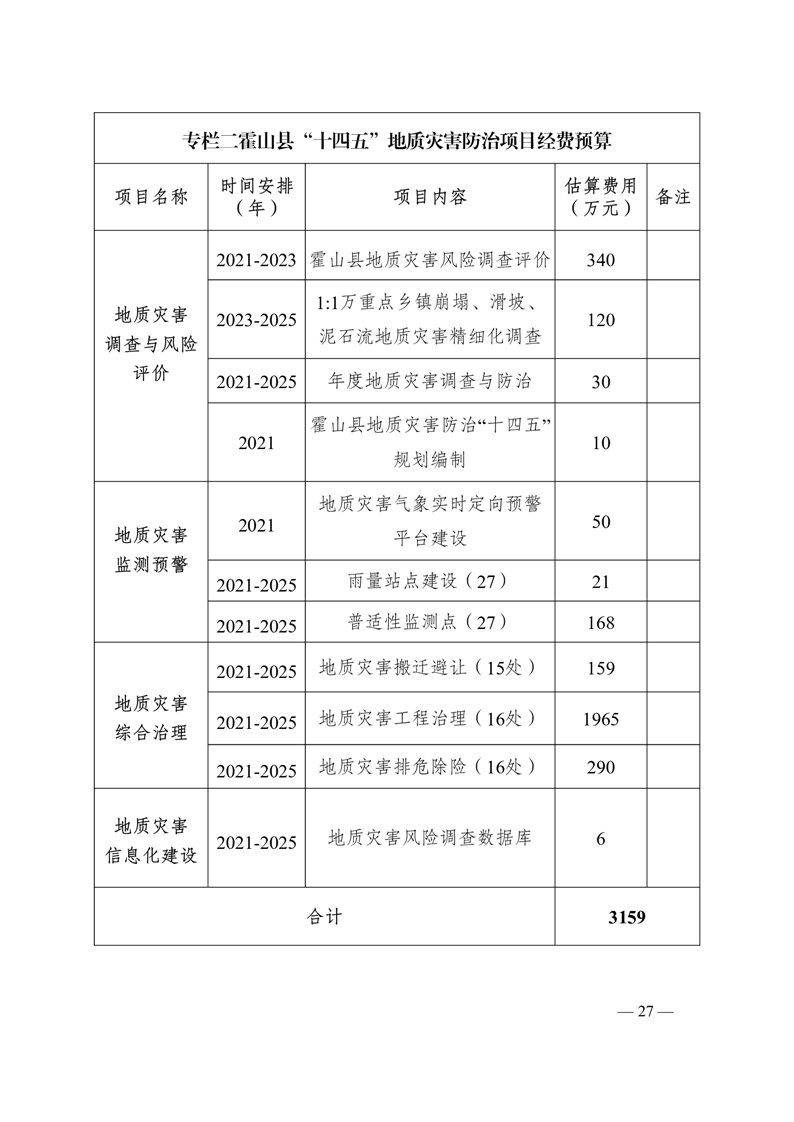

(一)经费预算

1.预算项目

预算项目内容主要包括地质灾害调查与风险评价、地质灾害监测预警、地质灾害综合治理与搬迁、地质灾害应急处置与信息化建设。

2.预算依据

1.《工程勘察设计收费标准》(2002年);

2.《国土资源调查预算标准》(地质调查部分)(2007年);

3.《安徽省地质灾害治理工程定额》(2016年);

4. 监测预警信息化系统建设、搬迁避让等预算为2020年的市场估价;

5. 我县有关部门现行的地质灾害防治项目费用补助标准。

3.预算结果

按照以上方法估算,我县“十四五”期间地质灾害防治拟投入预算经费3159.00万元。具体经费见专栏二

|

专栏二 霍山县“十四五”地质灾害防治项目经费预算

|

||||

|

项目名称 |

时间安排(年) |

项目内容 |

估算费用 (万元) |

备注 |

|

地质灾害调查与风险评价

|

2021-2023 |

霍山县地质灾害风险调查评价 |

340 |

|

|

2023-2025 |

1:1万重点乡镇崩塌、滑坡、泥石流地质灾害精细化调查 |

120 |

|

|

|

2021-2025 |

年度地质灾害调查与防治 |

30 |

|

|

|

2021 |

霍山县地质灾害防治“十四五”规划编制 |

10 |

|

|

|

地质灾害监测预警

|

2021 |

地质灾害气象实时定向预警平台建设 |

50 |

|

|

2021-2025 |

雨量站点建设(27) |

21 |

|

|

|

2021-2025 |

普适性监测点(27) |

168 |

|

|

|

地质灾 害综合 治理 |

2021-2025 |

地质灾害搬迁避让(15处) |

159 |

|

|

2021-2025 |

地质灾害工程治理(16处) |

1965 |

|

|

|

2021-2025 |

地质灾害排危除险(16处) |

290 |

|

|

|

地质灾害信息化建设 |

2021-2025 |

地质灾害风险调查数据库 |

6 |

|

|

合计 |

3159 |

|||

(二)预期效果

1.减灾防灾的预期水平

(1)通过开展地质灾害全面调查和地质灾害风险调查评价,结合重要地质灾害隐患点勘查和每年的隐患点“三查”等工作,进一步完善我县地质灾害空间数据库,提高地质灾害信息采集、处理、更新的效率,提高汛期突发性地质灾害气象预报的准确率和应急反应能力,使已知和新发生的地质灾害隐患点得到全面监测,地质灾害防御体系逐步得到健全。

(2)通过完成我县地质灾害雨量站点、普适性监测设备以及地质灾害气象预警平台的建设,进一步提升地质灾害气象预报精度和风险预警水平。

(3)通过完成搬迁避让和综合治理工作,可解除受威胁人口87户335人,减少潜在经济损失1735万元。

(4)通过推进我县地质灾害应急防治体系建设,可以快速、有效地应对地质灾害突发事件。

2.经济效益、社会效益和环境效益分析

(1)经济效益

本规划实施后,通过地质灾害防治投入的3159.00万元,可以有效地预防和控制或减少综合与自然因素引发的地质灾害,解除受威胁人口87户335人,减少潜在经济损失约合人民币1735万元,取得较好的短期和长期经济效益,经济效益显著。

(2)社会效益

本规划实施后,可推动地质灾害防治工作向法制化、规范化、制度化的目标迈进,通过搬迁避让和工程治理地质灾害隐患点,保障人民生命财产安全,有效的防止和控制地质灾害对城市居民、重要基础设施和交通干线的威胁,对维护社会稳定与和谐具有显著的社会效益。

(3)环境效益

通过地质灾害综合治理工作,全面提高地质环境保护和管理水平,改善生态环境,促进地质环境资源利用方式从“粗放型”向“科学型”转变,使地质环境的开发和利用逐步走向有序化、合理化,推进绿色发展、循环发展、低碳发展,促进生态环保优先和资源节约集约利用,实现生态文明建设新跨越。

六、保障措施

(一)加强组织领导,落实责任分工

各级党委政府必须高度重视地质灾害防治工作,按照“党委领导、政府主导”、“分级负责、属地管理”的原则,强化规划实施的统一领导,建立完善逐级负责制。乡镇(街道)、气象、自然资源、应急、水利、住房城乡建设、交通运输等相关部门各司其职,密切协作,齐抓共管,形成合力,层层落实防治责任和措施,确保按时保质保量完成各项任务。

(二)坚持依法防灾,严格制度落实

坚持依法依规管控,明确地质灾害防治责任,完善地质灾害防治目标责任制。在工程建设中严格落实地质灾害危险性评估制度、地质灾害治理工程“三同时”制度,严格落实地质灾害“三查”制度、汛期地质灾害防治值班制度、地质灾害监测制度等。科学安排国土空间开发保护格局,引导各项建设选址尽量避开地质灾害风险较高地区,从源头上控制地质灾害的发生,最大限度避免人为活动引发地质灾害。

(三)筹措多源资金,加强资金保障

将地质灾害防治经费列入县级财政年度预算,建立政府、社会和责任者共同参与的地质灾害经费投入机制,并做好经费使用的绩效评价工作,确保地质灾害防治资金专款专用。各级政府要把规划实施与乡村振兴、村庄整治紧密结合起来,加大资金投入,形成政策措施合力,切实提高地质灾害防治工作的资金保障水平和投入效率。

(四)调动社会力量,强化宣传培训

广泛发动社会各方面力量积极参与地质灾害防治工作,通过多种形式的媒介宣传,加强地质灾害防治宣传培训力度,普及地质灾害及防灾避险知识。同时,十三五期间建议增加开展应急演练和防灾培训场次,定期组织机关干部、基层组织负责人和骨干群众参加地质灾害防治知识培训和防灾避险技能演练,把地质灾害宣传培训的重点放在地质灾害易发地区,尤其是乡镇、街道、村庄、社区、学校等,提高广大干部群众地质灾害防灾减灾意识、应急处置能力,提高受地质灾害威胁群众避险搬迁的积极性,实现“要我防”到“我要防”的观念转变,让地质灾害防治成为全社会的自觉行动,筑牢战胜地质灾害的全民防线。

七、附则

本《规划》由文本、附表、附图组成,三者均有同等法律效力。

本《规划》由霍山县人民政府批准颁布实施。

本《规划》由霍山县自然资源和规划局负责解释。

附表1 霍山县重要地质灾害隐患点综合治理一览表

|

序号 |

点号 |

名称 |

乡(镇 |

村、组 |

灾种 |

户 |

人 |

财产 (万元) |

危险等级 |

防治方案 |

规划时间 |

防治分期 |

|

1 |

30 |

夏家排滑坡 |

太平畈乡 |

太平畈村夏家排组 |

滑坡 |

1 |

2 |

2 |

小型 |

搬迁避让 |

2021-2023 |

近期 |

|

2 |

31 |

老院子滑坡 |

太平畈乡 |

蔡家畈村老院子组 |

滑坡 |

1 |

2 |

5 |

小型 |

搬迁避让 |

2021-2023 |

近期 |

|

3 |

24 |

下河滑坡 |

上土市镇 |

铜锣寨村下河组 |

滑坡 |

2 |

5 |

30 |

小型 |

搬迁避让 |

2021-2023 |

近期 |

|

4 |

11 |

方家冲滑坡 |

黑石渡镇 |

朱家畈村方家冲组 |

滑坡 |

3 |

5 |

20 |

小型 |

搬迁避让 |

2021-2023 |

近期 |

|

5 |

22 |

石桥铺滑坡 |

漫水河镇 |

南庄石桥铺 |

滑坡 |

2 |

9 |

100 |

小型 |

搬迁避让 |

2021-2023 |

近期 |

|

6 |

23 |

斑竹园滑坡 |

漫水河镇 |

西镇社区斑竹园组 |

滑坡 |

2 |

8 |

12 |

小型 |

排危除险 |

2021-2023 |

近期 |

|

7 |

3 |

苏岭滑坡 |

诸佛庵镇 |

上谷村苏岭组陈朝钦等四户 |

滑坡 |

4 |

21 |

100 |

小型 |

排危除险 |

2021-2023 |

近期 |

|

8 |

29 |

储家湾滑坡 |

太平畈乡 |

耿家坊村储家湾组 |

滑坡 |

2 |

8 |

32 |

小型 |

排危除险 |

2021-2023 |

近期 |

|

9 |

33 |

大王岭滑坡 |

太 阳 乡 |

船仓村大王岭组 |

滑坡 |

4 |

22 |

100 |

小型 |

工程治理 |

2021-2023 |

近期 |

|

10 |

12 |

丰树岭滑坡 |

黑石渡镇 |

柳树店村丰树岭组 |

滑坡 |

3 |

9 |

20 |

小型 |

工程治理 |

2021-2023 |

近期 |

|

11 |

56 |

槐树畈滑坡 |

磨子潭镇 |

宋家河村槐树畈组 |

滑坡 |

3 |

13 |

45 |

小型 |

工程治理 |

2021-2023 |

近期 |

|

12 |

57 |

水轮河滑坡 |

磨子潭镇 |

宋家河村水轮河组 |

滑坡 |

2 |

7 |

50 |

小型 |

工程治理 |

2021-2023 |

近期 |

|

13 |

61 |

槐树畈崩塌 |

磨子潭镇 |

宋家河村槐树畈组 |

崩塌 |

1 |

2 |

15 |

小型 |

排危除险 |

2021-2023 |

近期 |

|

14 |

75 |

迎水庵滑坡* |

单龙寺镇 |

迎水庵村新开岭组 |

滑坡 |

2 |

4 |

60 |

小型 |

排危除险 |

2021-2023 |

近期 |

|

15 |

62 |

铜锣尖1#滑坡 |

磨子潭镇 |

堆谷山村铜锣尖组 |

滑坡 |

1 |

5 |

15 |

小型 |

排危除险 |

2023-2025 |

远期 |

|

16 |

63 |

铜锣尖滑坡 |

磨子潭镇 |

堆谷山村铜锣尖组 |

滑坡 |

1 |

4 |

15 |

小型 |

搬迁避让 |

2023-2025 |

远期 |

|

17 |

35 |

程家湾崩塌 |

太 阳 乡 |

金竹坪村程家湾组 |

崩塌 |

1 |

5 |

14 |

小型 |

搬迁避让 |

2023-2025 |

远期 |

|

18 |

39 |

高家湾滑坡 |

太 阳 乡 |

杨家河村高家湾组 |

滑坡 |

2 |

8 |

39 |

小型 |

工程治理 |

2023-2025 |

远期 |

|

19 |

41 |

社堂湾滑坡 |

太 阳 乡 |

太阳村社堂湾组 |

滑坡 |

2 |

7 |

20 |

小型 |

排危除险 |

2023-2025 |

远期 |

|

20 |

45 |

童家冲崩塌 |

大化坪镇 |

王家河村童家冲组 |

崩塌 |

2 |

10 |

49 |

小型 |

工程治理 |

2023-2025 |

远期 |

|

21 |

1 |

黄岩崩塌 |

诸佛庵镇 |

上谷村黄岩组 |

崩塌 |

2 |

10 |

20 |

小型 |

工程治理 |

2023-2025 |

远期 |

|

22 |

2 |

倒骑龙滑坡* |

诸佛庵镇 |

仙人冲村倒骑龙组 |

滑坡 |

3 |

9 |

20 |

小型 |

工程治理 |

2023-2025 |

远期 |

|

23 |

4 |

苏岭滑坡 |

诸佛庵镇 |

上谷村苏岭组陈朝海等四户 |

滑坡 |

4 |

17 |

70 |

小型 |

工程治理 |

2023-2025 |

远期 |

|

24 |

9 |

墩子滑坡 |

诸佛庵镇 |

西石门村墩子组 |

滑坡 |

1 |

5 |

1 |

小型 |

排危除险 |

2023-2025 |

远期 |

|

25 |

10 |

余院滑坡 |

诸佛庵镇 |

上谷村余院组 |

滑坡 |

1 |

5 |

6 |

小型 |

排危除险 |

2023-2025 |

远期 |

|

26 |

47 |

叶家老屋崩塌 |

大化坪镇 |

舞旗河村叶家老屋组 |

崩塌 |

2 |

9 |

30 |

小型 |

工程治理 |

2023-2025 |

远期 |

|

27 |

50 |

下河徐家奇户滑坡 |

大化坪镇 |

金鸡山村下河组 |

滑坡 |

1 |

4 |

35 |

小型 |

排危除险 |

2023-2025 |

远期 |

|

28 |

51 |

马安山崩塌 |

大化坪镇 |

舞旗河村马安山组 |

崩塌 |

3 |

12 |

80 |

小型 |

工程治理 |

2023-2025 |

远期 |

|

29 |

60 |

复兴崩塌 |

磨子潭镇 |

宋家河村复兴组 |

崩塌 |

2 |

6 |

44 |

小型 |

排危除险 |

2023-2025 |

远期 |

|

30 |

69 |

东溪岭滑坡 |

东西溪乡 |

童家河村东溪岭组 |

滑坡 |

3 |

13 |

65 |

小型 |

工程治理 |

2023-2025 |

远期 |

|

31 |

71 |

陶家塆 |

东西溪乡 |

杨三寨村陶家塆组 |

滑坡 |

1 |

2 |

15 |

小型 |

排危除险 |

2023-2025 |

远期 |

|

32 |

74 |

潘家山滑坡* |

东西溪乡 |

杨树口村潘家山组 |

滑坡 |

2 |

8 |

76 |

小型 |

工程治理 |

2023-2025 |

远期 |

|

33 |

80 |

塘冲组崩塌 |

单龙寺镇 |

东风桥村塘冲组 |

崩塌 |

1 |

5 |

20 |

小型 |

搬迁避让 |

2023-2025 |

远期 |

|

34 |

81 |

黄柏岭组崩塌 |

单龙寺镇 |

迎水庵村黄柏岭组 |

崩塌 |

2 |

8 |

50 |

小型 |

排危除险 |

2023-2025 |

远期 |

|

35 |

83 |

戴光友屋后滑坡 |

单龙寺镇 |

白沙岭村五里桥组 |

滑坡 |

2 |

9 |

60 |

小型 |

工程治理 |

2023-2025 |

远期 |

|

36 |

85 |

万家院滑坡 |

与儿街镇 |

四顾冲村万家院组 |

滑坡 |

1 |

2 |

30 |

小型 |

搬迁避让 |

2023-2025 |

远期 |

|

37 |

88 |

洪家冲滑坡 |

与儿街镇 |

四顾冲村洪家冲组 |

滑坡 |

1 |

5 |

31 |

小型 |

排危除险 |

2023-2025 |

远期 |

|

38 |

90 |

三角塘崩塌* |

落儿岭镇 |

落儿岭村三角塘组 |

滑坡 |

3 |

15 |

80 |

小型 |

工程治理 |

2023-2025 |

远期 |

|

39 |

92 |

新屋滑坡 |

落儿岭镇 |

烂泥坳村新屋组 |

滑坡 |

1 |

5 |

20 |

小型 |

排危除险 |

2023-2025 |

远期 |

|

40 |

95 |

老丫岭滑坡 |

佛子岭镇 |

佛子岭社区老丫岭组 |

滑坡 |

5 |

11 |

100 |

小型 |

搬迁避让 |

2023-2025 |

远期 |

|

41 |

97 |

张学祥户滑坡 |

衡 山 镇 |

东石门村曹家冲组 |

滑坡 |

3 |

12 |

110 |

小型 |

工程治理 |

2023-2025 |

远期 |

|

42 |

98 |

山河洼滑坡 |

衡 山 镇 |

南岳村山河洼组 |

滑坡 |

1 |

4 |

20 |

小型 |

排危除险 |

2023-2025 |

远期 |

|

43 |

21 |

上冲崩塌 |

漫水河镇 |

万家山村上冲组 |

崩塌 |

1 |

3 |

9 |

小型 |

搬迁避让 |

2023-2025 |

远期 |

注:标*号为需要搬迁其中1户居民的地质灾害隐患点

|

|

其他渠道公众意见及采纳情况

征集小结(结果反馈)2024年1月4日 15时15分

2023年11月,向县直相关单位和各乡镇印发了 《霍山县地质灾害防治“十四五”规划(2021-2025年) 征求意见稿》 ,向21家单位进行书面函询征求意见和建议,共收到1个单位书面反馈,衡山镇提出: 1、加大对地质灾害隐患点综合治理,消除隐患,确保地质灾害隐患点群众的生命财产安全;2、为切实提高地质灾害监测员的工作积极性和责任性,切实做好地质灾害防治工作,确保地质灾害隐患点群众的生命财产安全,建议将地质灾害监测员的补助标准、资金来源、发放主体,在规划中要明确。

建议未采纳,未采纳原因在下表备注栏。其他单位未提出建议修改意见。

《霍山县地质灾害防治“十四五”规划(2021-2025年) 征求意见稿》意见反馈统计表

| 序号 | 单 位 | 征求意见的建议修改意见 | 采纳意见 | 备 注(未采纳原因) |

| 1 | 衡 山 镇 | 1、加大对地质灾害隐患点综合治理,消除隐患,确保地质灾害隐患点群众的生命财产安全。 2、为切实提高地质灾害监测员的工作积极性和责任性,切实做好地质灾害防治工作,确保地质灾害隐患点群众的生命财产安全,建议将地质灾害监测员的补助标准、资金来源、发放主体,在规划中要明确。 |

未采纳 | 第1项意见,在《规划》“第四、地质灾害防治任务:(三)持续推进地质灾害综合治理。”内容中已经进行了叙述。第2项意见,在今年5月15日县政府印发的《霍山县2023年度地质灾害防治方案》“第五、保障措施:(二)加强资金保障,强化资金监管。”内容中对资金来源、发放主体进行了明确。 地质灾害监测员的补助标准,已在省财政厅和省自然资源厅2010年5月28日联合印发的《关于进一步规范地质灾害群测群防监测员补助等有关问题的通知 》(皖财建〔2010〕614号)文件中进行了明确。 |

| 2 | 与儿街镇 | 无意见 | ||

| 3 | 下符桥镇 | 无意见 | ||

| 4 | 但家庙镇 | 无意见 | ||

| 5 | 佛子岭镇 | 无意见 | ||

| 6 | 黑石渡镇 | 无意见 | ||

| 7 | 诸佛庵镇 | 无意见 | ||

| 8 | 落儿岭镇 | 无意见 | ||

| 9 | 漫水河镇 | 无意见 | ||

| 10 | 上土市镇 | 无意见 | ||

| 11 | 太平畈乡 | 无意见 | ||

| 12 | 太 阳 乡 | 无意见 | ||

| 13 | 大化坪镇 | 无意见 | ||

| 14 | 磨子潭镇 | 无意见 | ||

| 15 | 单龙寺镇 | 无意见 | ||

| 16 | 东西溪乡 | 无意见 | ||

| 17 | 县应急局 | 无意见 | ||

| 18 | 县水务局 | 无意见 | ||

| 19 | 县交运局 | 无意见 | ||

| 20 | 县气象局 | 无意见 | ||

| 21 | 县住建局 | 无意见 |

文件

解读

一、编制背景和依据

为全面贯彻落实党的二十大精神,深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾工作系列重要论述,坚持人民至上、生命至上,加快建立科学高效的地质灾害防治体系,稳步提升我县地质灾害防治能力,最大限度避免和减少地质灾害造成的人员伤亡和财产损失,保障全县经济社会高质量发展,根据《地质灾害防治条例》、《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》、《安徽省地质灾害防治“十四五”规划(2021-2025年)》、《六安市地质灾害防治“十四五”规划(2021-2025年)》,结合自然资源部《地质灾害防治三年行动实施纲要》和《安徽省地质灾害防治行动实施方案》,县自然资源和规划局牵头组织编制了《霍山县地质灾害防治“十四五”规划(2021—2025年)》(以下简称“规划”)。

二、编制意义和总体考虑

《规划》是霍山县加强地质灾害防治管理工作的指导性文件,是建立健全地质灾害调查评价体系、监测预警体系、综合治理体系以及加强基层防灾能力建设的重要依据。《规划》的制定旨在有计划开展地质灾害防治工作,提高防灾减灾能力,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,为全县国民经济和社会可持续发展提供地质安全保障

三、编制过程

2023年10月,我局委托安徽省地质矿产勘查局313地质队承担霍山县地质灾害防治“十四五”规划编制工作;2023年10月-11月,编制单位先后完成了资料收集、野外调查、报告编写和项目组内审等工作后,形成了《规划》初稿;2023年12月18日通过了省级专家审查;2023年12月25日至12月28日期间向5家县直部门,以及16个乡镇公开征求意见,2024年1月8日通过法律顾问合法性审查。2024年1月16日通过召开局党组会议研究审核后正式印发。

四、工作目标

在“十四五”期间,全面完成1:5万地质灾害风险调查评价,摸清地质灾害风险底数,实现风险预警管控、隐患综合治理、信息化建设和防治能力大幅度提升,构建地质灾害风险管理新格局。全县地质灾害风险进一步降低,地质灾害防治能力明显提升,逐步消除重大地质灾害隐患,地质灾害综合防治体系建设任务全面完成;进一步减轻地质灾害对我县经济社会和生态环境造成的影响,最大限度减少因地质灾害造成的人员伤亡和财产损失。

五、主要内容

规划文本在结构上包含“地质灾害现状与防治形势”、“指导思想、规划原则和目标任务”、“地质灾害易发分区和防治分区”、“地质灾害防治任务”、“地质灾害防治经费预算和预期效果”、“保障措施”六个部分。

第一部分阐述了全县地质灾害现状,总结“十三五”期间地质灾害防治工作取得的成效,分析“十四五”期间地质灾害防治面临的形势。

第二部分明确了规划编制以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以“两个坚持、三个转变”为根本遵循,细化调查评价、监测预警、综合治理、信息化建设四类重点指标任务,对“十四五”期间地质灾害防治作出总体部署。

第三部分划定了全县19个地质灾害易发区和8个防治区,其中高易发区7个,中易发区5个,低易发区6个,不易发区1个;重点防治区3个,次重点防治区4个,一般防治区1个。全面分析了易发区内地质灾害现状,防治区内重大基础设施建设情况,评估防治重点。

第四部分细化部署地质灾害防治重点任务。强调以地质灾害调查评价为基础,摸清地质灾害风险隐患底数;加强地质灾害预警体系建设,综合运用气象雨量站、普适型监测设备和网格化管理体系建设,不断推动地质灾害防治模式从“群测群防”向“群专结合”转变;持续推进地质灾害综合治理,坚持“一点一策”,通过搬迁避让、排危除险、工程治理切实消除一批地质灾害隐患点;健全完善地质灾害技术支撑体系,强化防灾宣传,提高社会面防灾意识;加强地质灾害成灾机理研究,构建防灾科普体系,切实提高地质灾害防治科技水平。

第五部分就规划的各重点项目拟投入预算进行的统计估算,并对防灾减灾的预期水平及经济、社会和环境效益进行了分析预测。

第六部分就规划实施落实组织、资金等保障措施提出明确要求,强化监督考核机制建设,融入防灾宣传教育,不断提高全民防灾意识,推动全县地质灾害防治水平不断提升,筑牢战胜地质灾害防治的全民防线。

六、创新举措

(一)《规划》突出“以人民为中心”和“人民至上、生命至上”的新时代发展理念,以切实保障人民生命财产安全为根本出发点,全面增强全民防灾减灾意识与能力。

(二)《规划》结合我县实际情况,采用总体目标与主要任务部署相结合的方式,通过综合研究、定性定量分析计算和更新调整数据,确保《规划》编制的科学性。

(三)《规划》统揽全县地质灾害防治工作,突出关键性问题,明确未来五年工作目标,部署了地质灾害调查评价、监测预警、综合治理与避险搬迁、能力建设、科学防灾等五大体系任务。

七、保障措施和下一步工作考虑

为确保规划顺利实施,规划提出了加强组织领导、统筹资金投入、强化监督考核、加强宣传教育等4项规划实施的保障措施。下一步将严格按照规划目标组织实施,一是全面查清我县地质灾害隐患情况,完成全县1:5万地质灾害风险调查评价;二是实施地质灾害搬迁避让、综合治理工程,逐步消除稳定状态差,威胁户数、人数多的地质灾害隐患点;三是加强地质灾害监测预警建设,显著提升地质灾害监测预警能力;四是完善地质灾害技术支撑体系,全面提升基层防灾能力,提升群众防灾识灾和自救互救能力。

皖公网安备 34152502000002号

皖公网安备 34152502000002号