【自然灾害类预案】霍山县但家庙镇自然灾害救助应急预案

但家庙镇自然灾害救助应急预案

1 总则

1.1 目的

为提高自然灾害紧急救援能力,规范全镇救灾工作,合理配置救灾资源,建立健全突发重大自然灾害紧急救助体系和运行机制,迅速、高效、有序地处理自然灾害事件,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,保障灾区人民群众的基本生活,维护社会稳定,根据国家有关法规和政策,结合我镇实际,制定本预案。

1.2 工作原则

1.2.1 以人为本,最大限度地保护人民群众的生命和财产安全。

1.2.2 政府统一领导,分级管理,条块结合,以块为主。

1.2.3 部门密切配合,分工协作,各司其职,各尽其责。

1.2.4 依靠群众,充分发挥基层群众自治组织作用。

1.3 编制依据

制订本预案的依据是《中华人民共和国宪法》、《公益事业捐赠法》、《防洪法》、《防震减灾法》、《气象法》以及国家有关救灾工作的方针、政策和原则。

1.4 适用范围

凡在我镇范围内发生的水旱灾害,台风、冰雹、雪、沙尘暴等气象灾害,地震灾害,山体崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害,森林火灾和重大生物灾害等自然灾害以及其它突发公共事件达到启动条件的,适用于本预案。

1.5镇基本概况

但家庙镇地处霍山县东北部、属于暖温带向亚热带的过渡型气候 ,总面积72平方公里,辖5个行政村,总人口1.6万。全镇总面积108.6公顷,耕地总面积1404.18公顷,其中水田1322.69公顷,旱地81.49公顷,主要种植水稻,蔬菜等,农房3978户,2019年全镇工业总产值18094.23万,人均收入12000元。

1.6 指导方针

1.6.1灾害救助坚持“依靠群众、依靠集体、生产自救、互助互济,辅之以国家必要的救济和扶持”的方针。

1.6.2 各单位应将抗灾救灾工作列入国民经济和社会发展的总体规划,制定应急预案,储备救灾资金和物资,增强全民防灾减灾意识,组织广大干部、群众,发挥中国人民解放军、武装警察和预备役部队、公安干警和广大民兵等快速反应力量的突击作用,共同做好抗灾救灾工作。

2 启动条件

出现下列任何一种情况,启动本预案。

2.1 自然灾害

本镇行政区域内,发生水旱灾害,台风、冰雹、雪、沙尘暴等气象灾害,山体崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害,森林火灾和重大生物灾害等自然灾害,一次灾害过程出现下列情况之一的:

(1)因灾死亡人口1人以上;

(2)紧急转移安置人口0.1万人以上;

(3)倒塌房屋0.1万间以上。

2.2 破坏性地震

发生5级以上破坏性地震,造成下列后果之一的:

(1)因灾死亡1人以上;

(2)紧急转移安置人口0.1万人以上;

(3)倒塌房屋0.05万间以上。

2.3 突发公共事件

事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等其它突发性公共事件造成大量人员伤亡,需要紧急转移安置或生活救助,视情况启动本预案。

2.4 特殊情况

特殊情况下,上述标准可酌情降低。

3 组织指挥体系及职责任务

3.1 但家庙镇自然灾害应急综合协调机构

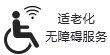

成立但家庙镇自然灾害应急领导小组,镇党委书记为组长,镇长为常务副组长,各分管领导为副组长,各二级机构负责人为组员,负责研究制定救灾工作有关政策法规和具体实施细则,协调开展灾害应急响应、紧急救援、灾民安置、灾民生活安排及灾后恢复重建等工作。但家庙镇自然灾害应急领导小组成员单位共19个(如图1所示)。

3.2 但家庙镇自然灾害应急领导小组办公室职责

但家庙镇自然灾害应急领导小组办公室设在镇安监所,其职责是:

(1)传达、贯彻上级政府关于抗灾救灾工作的指示,并组织实施;

(2)召开会商会议,对灾区形势进行会商和评估,研究提出对策;

(3)配合上级工作组开展工作,与自然灾害应急领导小组成员单位和灾区人民政府及有关部门保持联系;

(4)承办灾区紧急救援、灾民转移安置等有关方面的协调事宜;

(5)负责但家庙镇自然灾害应急领导小组办公室日常工作,完成领导小组交办的各项任务。

图1:自然灾害应急领导机构示意图

3.3 但家庙自然灾害应急领导小组成员单位的主要职责

镇党政办:发布信息和宣传相关救灾新闻报道

安监所:收集、汇总、核实、评估、报告和发布灾情;指导灾区实施灾民紧急转移安置;负责救灾资金和物资的筹集、分配和管理;指导基层制定、修订救灾应急预案并组织实施;检查、督促灾区各项救灾措施的落实。

民政办:组织救灾捐赠;组织灾区开展因灾毁损房屋的恢复重建;储备救灾物资;

中心学校:收集、汇总学校校舍损毁情况;协助镇政府转移被困师生,组建临时校舍,恢复正常教学秩序;指导灾后校舍恢复重建。

派出所:参与灾区紧急救援;负责灾区治安管理,预防和打击违法犯罪,维护灾区社会治安和交通秩序;保障灾区政府机关、机要部门、金融、救灾物资等安全。

财政所:安排自然灾害救济支出预算,会同民政部门申请救灾应急款、物,并及时拨付救灾款、物;对救灾资金的使用进行监督检查。

国土资源所:组织开展对地质灾害隐患点的监测,对重大地质灾害进行应急调查处理;制定灾后重建用地规划和优惠政策。

城建办:指导灾区被毁坏的供水、供气、道路、排水等基础设施的抢险、排险和恢复;参与震区建筑物的抗震性能评估鉴定,开展震后工程震害调查;指导灾区制定和实施重建规划。

交通办:修复被毁损的干线公路、水路、桥梁等基础设施,保障灾区交通运输畅通;运送抢险救援人员、伤病员和救灾物资;提供灾民转移、疏散所需交通工具;协助有关部门进行救助打捞工作。

水保站:组织、协调防汛抢险;负责水情、汛情、旱情监测,参与旱灾、洪涝灾害的灾情评估;保障灾区生活、生产用水的供应;负责灾后水利设施的修复。

农业综合服务站:对农作物灾害预测预报;参与农作物灾害的灾情评估;指导灾区开展农业生产自救;配合财政所落实灾害减免政策。

卫生院:组织专家对灾区基本卫生状况进行综合评估,提出处置建议;根据灾区需要组织防疫队伍进入灾区,组建灾区临时医疗队,抢救、转运和医治伤病员;向灾区提供所需药品和医疗器械;及时监测灾区饮用水源、食品等,确保灾区饮食安全;对重大疫情实施紧急处置,控制疫情发生、传播和蔓延;加强环境卫生管理,开展卫生防病知识宣传。

林业站:参与相关灾害评估;指导开展林业有害生物灾害、森林火灾的治理。

统计站:协助分析、汇总灾情统计数据。

供电所、电信部门:指导和组织灾区抢修和恢复电力、通讯设施,保障灾区电力供应和通讯畅通。

其他部门视救灾工作需要做好相关工作。

4 应急准备

4.1 资金准备

4.1.1但家庙民政府确保救灾经费投入,将救灾资金列入当年财政预算,并视灾情轻重及时调整,同时安排好救灾业务工作经费。

4.1.2 实行救灾资金专户储存、专户管理,保证救灾资金快速拨付和及时变现。

4.2 物资准备

4.2.1有关部门根据职责范围和救灾应急实际需要储备适量的救灾物资,并建立紧急情况下救灾物资采购和调运制度。

4.2.2根据实际需要建立救灾物资储备仓库,适当储备救灾应急物资,包括灾民生活所必需的救灾帐篷、衣被等物资。

4.2.3 水保站负责储备抗洪、排涝所需抢险救灾设备和物资。

4.2.4 民政办应建立救灾应急所需的方便食品、饮用水、粮食和副食品等救灾物资采购供应机制。

4.2.5 卫生和药品监管部门应负责储备、采购所急需的药品、疫苗和医疗器械等。

4.3 通讯和信息准备

加强全镇灾害信息管理和覆盖救灾通讯网络的建设和管理,确保24小时以内准确掌握重大自然灾害信息。

4.4 救灾装备准备

安监所、水保站、民政办、党政办应配备救灾必需的车辆、移动电话、计算机、摄像(录像)机等设备和装备。

4.5 人力资源准备

4.5.1 加快安监所灾害管理人员队伍建设,加强人员培训。

4.5.2成立由镇村工作部门和公安派出所参加的救灾应急快速反应队伍以及由专业医护人员组成的应急医疗和卫生防疫队伍。

4.5.3 组建专家组,建立专家会商评估机制。专家组成员包括民政、自然资源、水利、农业、林业等各方面专家,重点开展灾情会商、赴灾区现场评估及灾害管理的业务咨询等工作。

4.6 预案及演练

4.6.1但家庙镇人民政府、重要企业根据实际和易灾状况,制定救灾应急预案;有关部门也应按照职责分工,结合本部门实际,制定救灾应急工作预案,确保救灾工作有序进行。

4.6.2 各部门救灾应急预案制定后应报安监所备案。灾害多发地根据灾害发生特点,组织模拟演练,检验和提高应急准备、指挥和响应能力。

4.7 社会动员准备

4.7.1 建立和完善社会捐助的动员机制、运行机制、监督管理机制,规范突发自然灾害社会捐助工作。

4.7.2 在已有社会捐助接收站、点的基础上,继续扩建社会捐助接收站、点,健全经常性社会捐助接收网络。

4.7.3 完善社会捐助表彰制度,为开展社会捐助活动创造良好的社会氛围。

4.8 宣传和培训

4.8.1 利用各种媒体宣传灾害知识,宣传相关法律法规和预防、避险、自救、互救常识,增强公众的防灾减灾意识。

4.8.2 根据工作需要,组织有关人员进行业务培训。

5 预警预报和信息管理

5.1 灾害预警预报

5.1.1 在自然灾害来临之前,水利、自然资源、农业、林业等灾害预报部门的灾害预警信息应及时向镇自然灾害应急领导小组办公室发出通报。

5.1.2 镇自然灾害应急领导小组办公室根据预警预报信息,结合预警地区的自然条件、人口和社会经济背景数据库,进行分析评估,及时对可能受到自然灾害威胁的相关村庄和人口数量做出灾情预警,做好应急或采取应急措施。

5.1.3 安监所发放灾情警报信号。安监所接到灾害预报部门的灾害预报信息后,根据应急机构的命令及时发放灾情预报信号。

5.2 灾害等级划分

5.2.1 自然灾害按其危害程度,划分为特大灾、大灾、中灾和轻灾四个等级。

5.2.2 一次灾害过程造成下列后果之一的为特大灾:

因灾死亡人口30人以上;

因灾紧急转移安置人口1万人以上;

因灾倒塌房屋1千间以上;

但家庙域内农作物绝收面积(指减产八成以上,下同)占播种面积30%以上;

但家庙域内直接经济损失1亿元以上。

5.2.3 一次灾害过程造成下列后果之一者为大灾:

因灾死亡人口10-30人;

因灾紧急转移安置人口0.1-1万人;

因灾倒塌房屋0.5-1千间;

但家庙镇内农作物绝收面积占播种面积20%-30%;

但家庙镇区域内直接经济损失0.1-1亿元。

5.2.4 一次灾害过程造成下列后果之一者为中灾:

因灾死亡人口3-10人;

因灾紧急转移安置人口200—1000 人;

因灾倒塌房屋100-500间;

但家庙域内农作物绝收面积占播种面积10%-20%;

但家庙域内直接经济损失1百万—1千万元。

5.2.5 一次灾害过程造成损失未达到中灾标准的均为轻灾。

5.3 灾害分级管理

自然灾害按轻重不同实行分级管理。特大灾由省人民政府统一处置;大灾由省人民政府统一管辖;中灾一般由市人民政府统一管辖;轻灾一般由县、镇人民政府管辖。

5.4 灾情报告

5.4.1 灾情报告内容

(1)灾情信息报告内容:包括灾害发生的时间、地点、背景、范围、程度,灾害后果(包括人员受灾情况、人员伤亡数量、农作物受灾情况、房屋倒塌、损坏情况及直接经济损失等),已采取的救灾措施和灾区的需求。

(2)灾害损失情况包括以下指标:受灾人口、因灾死亡人口、因灾失踪人口、因灾伤病人口、紧急转移安置人口、受淹镇(办)、饮水困难人口;农作物受灾面积、绝收面积、毁坏耕地面积;倒塌房屋、损坏房屋、直接经济损失、农业直接经济损失。

(3)因灾需救济情况包括以下指标:需口粮救济人口、需救济粮数量,己救济口粮人口、已安排口粮救济款、已安排救济粮数量;需救济衣被人口、需救济衣被数量;需恢复住房间数、需恢复住房户数。

(4)已救济情况包括以下指标:投亲靠友人口数量、借住房屋人口数量、搭建救灾帐篷和简易棚人口数量;已救济衣被人口、已安排衣被救济款、已救济衣被数量、需救济伤病人口、已救济伤病人口、己安排伤病救济款、已安排恢复住房款、已恢复住房间数、已恢复住房户数。

5.4.2 灾情报告

(1)自然灾害发生后,政府迅速组织调查核实,及时向有关部门报告灾情。

(2)灾情初报

凡发生突发性特大自然灾害,造成人员伤亡和较大财产损失的,有关部门应在灾害发生1小时以内向镇人民政府及其有关部门报告灾情;镇人民政府及其有关部门应在接到报告后2小时内对灾情进行初步汇总、核实,向县人民政府及其有关部门报告灾情。

(3)灾情续报

在重大自然灾害灾情稳定之前,安监所须执行24小时零报告制度。)每天8时之前将截止到前一天24时的灾情上报县应急局。

(4)灾情核报

安监所在灾情稳定后,应在1个工作日内核实灾情,向县应急局报告。5.4.3 报告灾情必须实事求是,不得隐瞒和虚报。

5.5 灾情核定

5.5.1镇人民政府接到灾情报告后,应及时安排或组织对灾情进行全面调查,核定实际损失,确认灾害等级。

5.5.2 部门会商核定。安监所应协调农业、水利、统计及其他有关部门进行综合分析、会商,核定灾情。

5.5.3 安监所组织专家评估小组,通过全面调查、抽样调查、典型调查和专项调查对灾情进行专家评估,核实最终灾情。

5.5.4安监所在灾情核定后,要建立因灾死亡人口、倒塌房屋和需政府救济人口的花名册,为开展灾后恢复重建和生活救助提供可靠依据。

5.6 灾情发布

灾情数据以安监所与有关部门会商的统计数据为准,灾情发布需经人民政府批准。大灾、特大灾的灾情对外发布和新闻报道,由安监所核实并报镇人民政府批准后发布。

6 应急响应

6.1 应急响应的基本要求

6.1.1 突发性自然灾害发生后,所在地政府及其有关部门应做出应急响应并采取应急行动。

6.1.2 轻灾发生后,政府迅速核实灾情,组织抗灾救灾。达到预案启动条件的,应启动救灾应急预案。根据灾情损失程度和灾区实际需求,及时向灾区核拨救灾应急资金和物资。

(1)向县有关部门报告灾情及救灾工作情况;

(2)派出工作组赴灾区调查、核实灾情,指导灾区开展抗灾救灾。

6.1.3 中灾发生后,政府应启动救灾应急预案,紧急投入抗灾救灾。

(1)召集有关部门,研究部署抗灾救灾工作;

(2)组织有关部门紧急行动,帮助灾区开展抢险救灾;

(3)派出工作组赴灾区指导抢险救灾工作,慰问受灾群众;

(4)向县政府及其有关部门报告灾情及救灾情况;

(5)向灾区紧急下拨救灾应急资金和物资。

6.1.4大灾发生后,政府应立即启动救灾应急预案,实施抢险、排险和紧急救援。

(1)迅速向县政府及其有关部门报告灾情;

(2)立即召开紧急会议,视情决定成立现场指挥部;

(3)立即启动救灾应急预案;

(4)请求县政府及有关部门紧急支援;

(5)有关部门按本预案规定职责迅速展开工作;

(6)根据需要请求驻好部队、武警部队支援;

(7)向灾区紧急下拨救灾应急资金和物资;

(8)视情组织救灾捐赠,并请求县给予资金和物资援助。

6.1.5特大灾发生后,政府应立即启动救灾应急预案,实施抢险、排险和紧急救援。

(1)迅速向县政府及其有关部门报告灾情;

(2)立即召开紧急会议,成立现场指挥部;

(3)必要时在灾区实施紧急状态;

(4)立即启动救灾应急预案;

(5)请求县政府及有关部门紧急支援;

(6)有关部门按本预案规定职责迅速展开工作;

(7)根据需要请求驻好部队、武警部队支援;

(8)向灾区紧急下拨救灾应急资金和物资;

(9)组织救灾捐赠,并请求县给予资金和物资援助。

6.2 应急响应行动

各有关部门应急响应行动包括:

(1)灾情监测、收集、报告与评估。必要时可组织专家组深入灾区,对灾害损失及其社会影响进行评估,为救灾工作提供决策依据;

(2)紧急救援和转移灾民,最大限度减少人员伤亡和财产损失;

(3)应急保障。保障救灾应急所需资金;为灾民提供临时住所、应急食品、衣被等生活必需品;保障灾区交通、通讯畅通和电力供应以及紧急救援所需的车、船等交通和运输工具;为参加抢险的人民解放军、武警部队、预备役部队和民兵等准备必要的专用物资、器材,并提供必要的生活保障;紧急救治伤病员,控制疫情发生和蔓延;维护灾区社会治安和交通秩序;

(4)预防次生、衍生灾害;

(5)向县有关部门申请应急资金,必要时向县政府请求紧急支援;

(6)视情组织救灾捐赠;

(7)恢复重建因灾毁损的居民住房、学校校舍;修复因灾毁损的交通、通讯、水利、电力、供水等基础设施;

(8)向社会发布灾情及救灾工作等有关信息。

6.3 应急响应程序

本预案启动后,根据突发性自然灾害的危害程度,设定四个响应等级。一旦灾情损失达到设定响应标准,即启动应急响应措施。

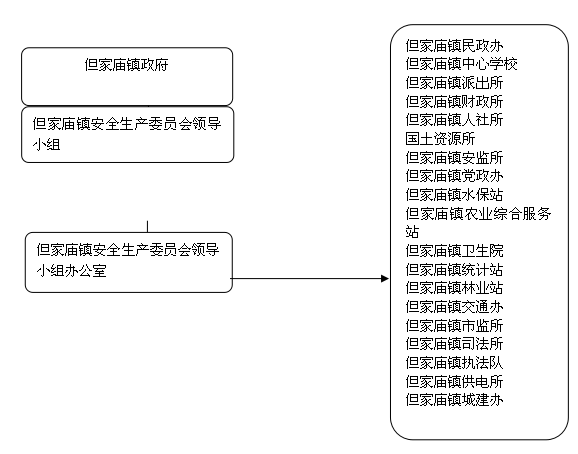

6.4 四级响应

6.4.1 灾害损失情境

本镇区域内,发生水旱灾害,台风、冰雹、雪、沙尘暴等气象灾害,地震、山体崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害,森林火灾和重大生物灾害等自然灾害,一次灾害过程造成下列后果之一的:

死亡1人以上,小于3人;

紧急转移安置0.1万人以上,小于0.2万人;

倒塌房屋0.1万间以上,小于0.2万间;

6.4.2 启动程序

按照如图2的工作流程,启动四级响应。

6.4.3 响应措施

由镇安委会办公室组织协调灾害救助工作。

(1)灾害发生后,镇安委会领导组立即开展以下工作:

|

向县应急局报告灾情;

商有关部门落实对灾区的抗灾救灾支持;

视情况向灾区派出工作组。

(2)镇安委会领导小组进入紧急应对状态,实行24小时值班。

(3)灾情发生后24小时内,派出由镇安委会领导小组领导成员带队的现场协调工作组赶赴灾区慰问灾民,核查灾情,了解救灾工作情况,了解灾区的救助能力和灾区需求,指导灾区开展救灾工作。

(4)调拨救灾款物

根据人民政府申请,民政部门制定救灾应急资金补助方案会商财政所,按照拨款程序及时下拨到灾区。

如有需要,灾情发生后48小时内完成向灾区紧急调拨救灾储备物资工作。

(5)收集、评估、报告、发布灾情信息

与灾区保持联系,掌握灾情动态信息。

组织开展灾情会商、评估,分析灾区形势,提出对策。

灾情发生后24小时内编发《灾情情况》,报送镇党委政府、县应急局,同时通报有关成员单位。

6.4.4 响应的终止

灾情和救灾工作稳定后,由镇自然灾害应急领导小组办公室确定四级响应终止,报告镇人民政府。

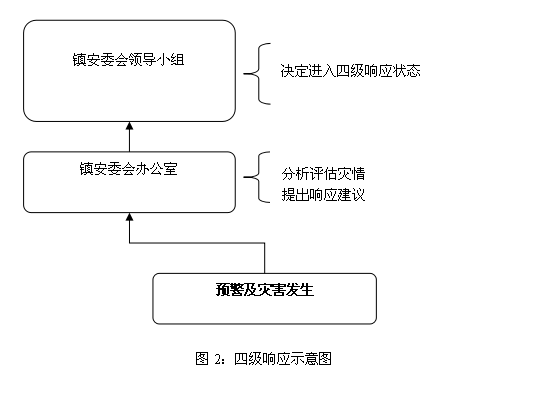

6.5 三级响应

(1)本镇区域内,发生水旱灾害,台风、冰雹、雪、沙尘暴等气象灾害,山体崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害,森林火灾和重大生物灾害等自然灾害,一次灾害过程造成下列后果之一的:

死亡3人以上,小于5人;

紧急转移安置0.2万人以上,小于0.4万人;

倒塌房屋0.2万间以上,小于0.4万间。

(2)发生5级以上破坏性地震,出现下列情况之一:

死亡1人以上,小于3人;

紧急转移安置0.06万人以上,小于0.15万人;

倒塌和严重损坏房屋0.05万间以上,小于0.1万间。

(3)事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等其它突发公共事件造成大量人员伤亡、需要紧急转移安置或生活救助,视情况启动本预案。

(4)对敏感地区、敏感时间和救助能力特别薄弱的地方等特殊情况,上述标准可酌情降低。

(5)镇政府决定的其它事项。

(6)根据灾情预警,某一地区的突发公共事件可能造成严重人员伤亡和财产损失,大量人员需要紧急转移安置 或生活救助。

6.5.2 启动程序

|

6.5.3 响应措施

由镇安委会领导小组组织协调灾害救助工作。

(1)灾害发生后,镇安委会领导小组立即开展以下工作:

及时与有关成员单位联系,沟通灾害信息;

立即向县应急管理局报告灾情;

商有关部门落实对灾区的抗灾救灾支持;

视情况向灾区派出工作组。

(2)镇安委会领导小组进入紧急应对状态,实行24小时值班。

(3)灾情发生后24小时内,派出由镇安委会领导小组领导带队工作组赶赴灾区慰问灾民,核查灾情,了解救灾工作情况,了解灾区的救助能力和灾区需求,指导地方开展救灾工作。

(4)申请和调拨救灾款物。

必要时,镇安监所会同财政所、民政办向县民政局、县财政局和应急管理局申请应急资金;

根据申请,制定救灾应急资金补助方案会商财政所,按照拨款程序及时下拨到灾区;

如有需要,灾情发生后48小时内完成向灾区紧急调拨救灾储备物资工作。

(5)收集、评估、报告、发布灾情信息

与灾区保持密切联系,随时掌握灾情动态信息。

组织开展灾情会商、评估。

灾害发生24小时以内编发《灾情情况》,报送镇党委政府、县应急管理局,并同时向有关成员单位通报。

6.5.4 响应的终止

灾情和救灾工作稳定后,由镇安委会领导组确定三级响应终止,报告镇人民政府。

6.6 二级响应

6.6.1 灾害损失情境

(1)本镇行政区域内,发生水旱灾害,台风、冰雹、雪、沙尘暴等气象灾害,山体崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害,森林火灾和重大生物灾害等自然灾害,一次灾害过程造成下列后果之一的:

死亡5人以上,小于10人;

紧急转移安置0.4万人以上,小于0.6万人;

倒塌房屋0.4万间以上,小于0.6万间。

(2)发生5级以上破坏性地震,出现下列情况之一:

死亡3人以上,小于5人;

紧急转移安置0.15万人以上,小于0.3万人;

倒塌和严重损坏房屋0.1万间以上,小于0.3万间。

(3)事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等其它突发公共事件造成大量人员伤亡、需要紧急转移安置或生活救助,视情况启动本预案。

(4)对敏感地区、敏感时间和救助能力特别薄弱的地方等特殊情况,上述标准可酌情降低。

(5)镇政府决定的其它事项。

(6)根据灾情预警,某一地区的突发公共事件可能造成严重人员伤亡和财产损失,大量人员需要紧急转移安置或生活救助。

6.6.2 启动程序

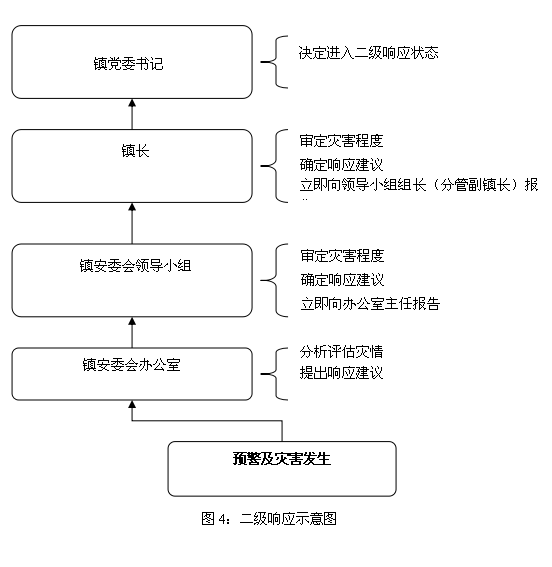

按照如图4的工作流程,由镇安委会领导组决定启动二级响应。

|

由镇安委会领导小组组长(镇长)组织协调灾害救助工作。

(1)灾害发生后,镇安委会领导组立即开展以下工作:

及时与有关成员单位联系,沟通灾害信息;

迅速向县政府及其有关部门报告灾情;

商有关部门落实对灾区的抗灾救灾支持;

协调有关部门共同听取有关灾区的情况汇报;

视情况向灾区派出工作组和专家组。

(2)镇安委会领导小组进入紧急应对状态,实行24小时值班。

(3)灾情发生后24小时内,镇安委会领导组率镇直有关部门赶赴灾区,慰问灾民,核查灾情,了解救灾工作情况,了解灾区的救助能力和灾区需求,指导地方开展救灾工作。成立现场应急指挥部,指挥抗灾救灾工作。

(4)申请和调拨救灾款物

镇安监所立即会同民政办、财政所,向县应急管理局、民政局、财政局申请应急资金,必要时由镇政府向县政府申请特大自然灾害救济补助费支持。

根据灾区申请,制定救灾应急资金补助方案会商财政所,按照拨款程序及时下拨到灾区。

灾情发生后48小时内完成向灾区紧急调拨救灾储备物资工作。

(5)组织救灾捐赠。

(6)收集、评估、报告、发布灾情信息。

每8小时与灾区联系一次,随时掌握灾情动态信息。

在灾情发生后24小时内编发《灾情情况》,报送镇党委政府及其有关部门,并同时向有关成员单位通报。

组织开展灾情会商、评估。

视需要不定期对外通报灾情和救灾工作信息。

6.6.4 响应的终止

灾情和救灾工作稳定后,由镇安委会领导小组确定二级响应终止。

6.8 新闻报道

6.8.1新闻报道的原则

坚持实事求是、及时准确、把握适度、内外有别的原则,以正面宣传为主,高度重视,精心组织,为抗灾救灾工作的开展营造良好的舆论氛围。

6.8.2 新闻报道的内容

(1)各级党委政府和镇委政府对抗灾救灾的高度重视、对抗灾救灾工作的决策、部署、指示和对灾区人民的深切关怀;

(2)经过核实后自然灾害损失情况;

(3)按照党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府、县委县政府的部署和要求,组织干部群众投入抗灾救灾工作情况;

(4)人民解放军指战员、武警部队官兵、公安干警和广大灾区群众在抗灾救灾中表现的英勇无畏精神和感人事迹;

(5)全镇相互支持,团结互助的社会主义精神,人民群众积极捐款捐物,支援灾区的良好风尚;

(6)香港、澳门、台湾地区以及国际组织、外国政府和团体、海外华人华侨对抗灾救灾工作的支持和帮助;

(7)有关防灾、抗灾、救灾的知识和灾后卫生防疫常识等。

6.8.3 新闻报道的组织与审批

(1)凡公开报道的稿件,报道内容涉及人员伤亡、经济损失等自然灾害损失情况的,应送安监所审核;涉及水情、汛情和旱情的,应送水利部门审核;涉及震情的,送地震部门审核;涉及山体滑坡、泥石流等地质灾害预警的应送自然资源部门审核;涉及台风和暴雨等灾害性天气预警预报的,应送安监所审核;涉及军队内容的,送军队有关部门审核。

(2)重大灾情和救灾工作情况由镇自然灾害领导小组办公室统一发布。

6.8.4 涉外报道

(1)接受国外记者及港、澳、台记者采访,根据现行有关规定办理。组织外国记者赴灾区采访报道,由镇人民政府统一协调,办公室具体负责。

(2)外国及港、澳、台记者赴灾区采访,需向镇人民政府办公室申请并获批准。

7 灾后救助与恢复重建

7.1 灾后救助

受自然灾害影响,春荒、冬令期间部分灾民出现口粮短缺等生活困难。在全面核实灾情的基础上,统筹安排,确保重点,制定切实可行的灾民生活安排方案。对缺粮面比较大的地方组织支援,开展互助互济,通过发展生产和组织劳务输出等措施,增强抗灾自救能力。对既缺粮又缺钱的贫困受灾群众,及时给予救济。在粮源充足、群众有偿还能力但暂时无钱购粮的地方,组织好开仓借粮工作,动用地方库存粮解决受灾群众口粮。无论采取哪种办法,要确保受灾群众每人每天至少1斤口粮,并保障灾民有衣穿,有房住。

7.1.1 每年9月(1月)上旬开始调查冬令(春荒)灾民生活困难情况,建立需政府救济人口台账。)民政部门在10月5日(1月5日)以前将需政府救济人口等灾民生活困难情况报县民政局,并附灾情统计表和需政府救济人口花名册。

7.1.2安监所应不定期组织工作组赴灾区开展灾民生活困难状况评估,核实情况。

7.1.3 制定冬令(春荒)救济工作方案。

7.1.4 安监所应根据向镇政府和县应急管理局的请款报告,结合灾情评估情况,会同财政所下拨国家特大自然灾害、自然灾害救济补助费和镇财政配套救灾资金,专项用于帮助解决冬令(春荒)灾民吃饭、穿衣、治病等基本生活困难。

7.1.5 灾民救助全面实行灾民救助卡制度。对确认的需政府救济灾民,由安监所会同民政办统一发放《灾民救助卡》,灾民凭卡领取救济粮款。救济款物的发放要在核实底数的基础上,实行村民评议,张榜公布,接受公众监督,确保公平、公正、公开。

7.1.6向社会通报救灾款下拨进度,确保救济资金及时发放到户。

7.1.7对有偿还能力但暂时无钱购粮的缺粮群众,实施开仓借粮。

7.1.8 通过开展社会捐助、对口支援、紧急采购等方式解决灾民的过冬衣被困难。

7.1.9民政办、财政所、农业综合服务站等部门落实好以工代赈、灾害减免政策,粮食部门应确保粮食供应。

7.2 恢复重建

灾后恢复重建工作采取自建、援建和帮建相结合的方式,以受灾户自建为主。建房资金应通过政府救济、社会互助、邻里帮工帮料、以工代赈、自行借贷、政策优惠等多种途径解决。房屋规划和设计要因地制宜,合理布局,科学规划,充分考虑灾害因素。

7.2.1 开展灾情评估,组织核查灾情。灾情稳定后,安监所立即组织灾情评估和核定,建立因灾倒塌房屋台账,并上报房屋毁损等情况。

7.2.2 制定恢复重建工作方案。根据全镇灾情实际,制定恢复重建方针、目标、政策、重建进度、资金支持、优惠政策和检查落实等工作方案。

7.2.3安监所根据向镇政府的请款报告,结合灾情评估情况,会同财政所下拨中央、省、市、县和镇救灾资金,专项用于灾民倒房恢复重建。

7.2.4 定期向社会通报救灾资金下拨进度和恢复重建进度。

7.2.5 向灾区派出督查组,检查、督导恢复重建工作。

7.2.6 市场监管所等有关部门制定优惠政策,简化手续,减免税费,平抑物价。

7.2.7 教育、财政、建设、交通、水利、农业、卫生、广播电视等部门,以及电力、通讯等企业,金融机构做好救灾资金(物资)安排,并组织做好灾区学校、卫生院等公益设施及水利、电力、交通、通讯、供排水、广播电视设施的恢复重建工作。

7.3 灾害救助工作评价

安监所应针对灾害救助工作的各个方面,包括应急准备、应急响应、灾后救助和恢复重建等进行总结、分析、评估,总结经验,查找问题,修订、完善预案。

8 附则

8.1 预案管理

8.1.1但家庙镇人民政府及有关单位应参照本预案,从实际出发,制定本单位自然灾害应急预案,并报县应急管理局备案。

8.1.2 随着灾害救助工作的不断发展和有关政策法规的逐步确立,本预案将不断完善和修订。

皖公网安备 34152502000002号

皖公网安备 34152502000002号